|

|

|

□ 王小红

我是一名小学语文老师,从事语文教学已经十几年了。在教学过程中,识字教学一直是低年级语文教学的重点和难点。我们长期以来的识字教学,都是采用死记硬背的方式,让孩子重复抄写,枯燥无味,给孩子造成很大记忆负担。而且,孩子还特别容易写错别字,在纠正的时候,我也只能泛泛地说:“这一笔应该这样!”但是这一笔为什么应该这样,我也不知道。

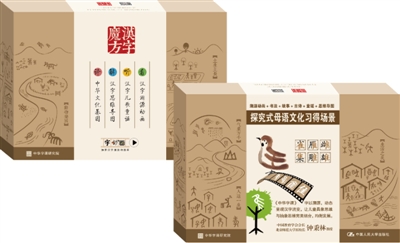

后来,我接触到了一些字源字理方面的书籍,才发现了问题的根源。我们在学汉字的时候,把它当成了符号,知其然而不知其所以然。学习汉字的路径也存在问题,不是从根子上学的。于是,我就在教学中有意引入了字源字理方面的内容。但是,字源方面的书很多晦涩难懂,我看得一知半解,有的解读说法不一,让我无所适从,也不敢在学生面前随意讲解,生怕误人子弟。就在我苦苦寻觅的时候,一个学生家长向我推荐了一套书——《汉字魔方》,我打开一看,非常惊喜!这正是我梦寐以求的一套书!

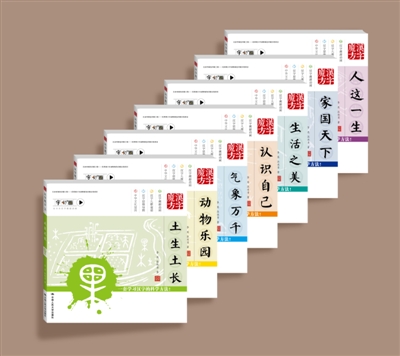

这套书分为7本,分别是《气象万千》《土生土长》《动物乐园》《认识自己》《人这一生》《家国天下》《生活之美》,可以说是包罗万象。里面精选了常用的象形字和高频字根,带有从甲骨文到金文、小篆、隶书、楷体的字形流变。书里面带有105部动画,这可不是普通的动画,而是汉字源流动画,把汉字的流变过程生动地再现出来。孩子更喜欢具象的东西,汉字的这种流变过程我们用语言很难表达,通过动画,就可以让孩子轻松掌握。

书中把同一字根的字有机串联起来,形成了汉字思维导图,直观有趣。我们的部编本语文教材中有很多地方就涉及到了字族。比如《动物儿歌》这一课中,重点字都带“虫”;《树之歌》这一课是为了突出带“木”的字;《拍手歌》里面强调带“鸟”和“隹”的字。《汉字魔方》中的字族思维导图不仅和教材同步,且内容更多,形式更有趣,还配有音频,帮助孩子记忆。在《汉字魔方》里,还有很多和主题汉字匹配的神话故事、历史故事。比如在“土”主题中,选择的是春秋时期重耳拜土的故事,帮助儿童理解古人对于土地的依赖和崇拜。

这套书的作者有两位:李英和张晓清。李英博士在传统文化领域有很深的造诣,张晓清老师则是一位儿童教育专家。除此之外,还有专业的汉字动画制作团队。本书的编校队伍也十分强大:书中的汉字流变由北京师范大学的贾书晟教授校勘;汉字释义由北京师范大学的齐元涛教授审定;甲骨文、金文字形由孟子书院的殷延禄老师书写;插图由中国国家博物院研究馆员齐吉祥先生审阅;文字部分则由人民教育出版社语文室高级编辑陈恒舒博士进行了审读。

自从有了这套《汉字魔方》,就能轻松进行字理方面的学习了。这套书特别适合亲子共读。配图精美,音频和动画更是孩子的最爱。我平时在家的时候,就给家里的二宝看,她看得特别开心,我自己也受益匪浅。我们年级的很多学生家长也给孩子买了,课间经常能看到有孩子在津津有味地翻看。

我觉得,《汉字魔方》像是一套科普书,一套学习汉字的科普书。比如以前在学习“木”的时候,大家都教给孩子:“木,木头的木”。现在我们知道了,这是“木,树木的木”。“木”实际上是一棵树的形状,如果给它的根部加上一笔,就成了“本”,表示树根;如果给它的树梢加上一笔,就成了“末”,表示树冠。如果给大树旁边加上一个“人”,就成了“休息”的“休”。如果给它上面加上表示短尾鸟的“隹”,就成了“集合”的“集”。这样,孩子们就可以举一反三,在轻松学会汉字的同时,还能知其然更知其所以然,深入了解汉字的本义。

再比如“家”字,以前是让孩子死记硬背它的写法,现在我们先学“豕”,知道它是一头猪,再学“宀”,知道它是房子,原来,古人最早的时候过着游牧生活,逐水草而居,后来学会了养殖牲畜,开始盖起房子,养起猪,过上了定居生活。小小的一个字里,蕴藏了很多文化,这就是所谓的“一字一乾坤”。通过《汉字魔方》这套书,孩子能真正领略汉字之美,体会汉字的博大精深。

(作者系人大附中北京经济技术开发区学校特级教师)

下一版

下一版