|

|

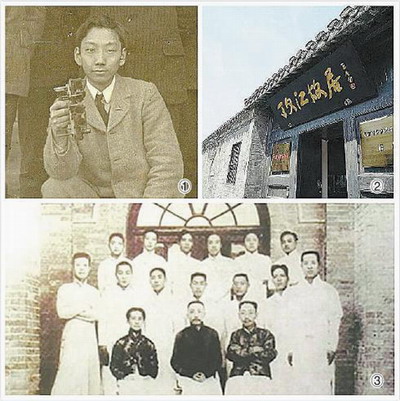

| 图① 大学时代的丁文江,1910年摄于苏格兰野外考察途中。 图② 丁文江故居 图③ 1916年地质研究所教员与学员合影,前排从左至右分别为翁文灏、章鸿钊、丁文江。 |

如果1923年的中国有微博,科学、科学精神或许会是“热搜”榜全年经久不衰的热门话题。

100年前的中国,“国运如悬丝、士议如沸鼎”,1923年底,思想界爆发了一次深刻改变中国的论战,史称“科玄论战”。当时顶尖科学家、著名学者轮番上阵,在长达两年的时间里反复辩论。

用科学精神、科学思想为武器,扛起科学派大旗的,是我国现代地质学创始人之一、著名学者丁文江。丁文江,字在君,江苏泰兴人。早年留学日本,随后远渡英国,在剑桥大学、格拉斯哥大学攻读动物学、地质学,是当时知名的地质学者,与胡适、吴稚晖为科学派主将;张君劢、梁启超为玄学派主力;而陈独秀、瞿秋白、邓中夏则是唯物史观的代表。

论战的起因是张君劢在清华大学做了一次名为“人生观”的演讲。由于亲见第一次世界大战的残酷,张君劢反思了科学万能的思想,力陈“科学无论如何发达,而人生观问题之解决,决非科学所能为力,惟赖诸人类之自身而已”的观点。

随后丁文江撰长文反击,拉开了大论战的序幕。他直截了当地指出,科学是认知世界的前提,人生观与科学不是对立的关系。人类认知世界是一个渐进的过程,必然要从无知一步步走向认知,目前不能被科学方法认识的事物,最终会被认知。由于充分运用了科学作为武器,科学派也赢得了唯物史观派的同情和支持。

事后来看,丁文江最为可贵的一点,是尝试着用科学为工具,构建现代化的世界观和方法论,来解决当时中国积贫积弱的问题。更了不起的地方在于,这场由丁文江发起的思想界论战,引发了中国人对科学、科学精神空前的热情。这种热情进而成为知识分子生活中一股创造性的力量。尽管论战有分歧、观点有异同,但丁文江与其他力主科学的人都受一种信念的鼓舞——即只有科学才能孕育出知识分子,才能设计出解决中国问题的办法来。也正是这次论战点燃了当时知识分子、精英阶层心中的火焰,这批参与论战的学者成为了宣传科学精神的火种,将科学精神带向了神州大地。甚至连玄学派演变而成的新儒家学派,也自觉加入了反省科学理性的阵容。

美国人夏绿蒂·弗思在其著作《丁文江——科学与中国文化》中高度评价了丁文江在科玄论战中的作用:“他们使用科学先生一词作为护符,驱走迷信、保守主义以及对过去的盲目忠诚,以便把人的智慧解放出来,去思考人类所面临的种种紧迫问题。”

值得赞誉的一点是,丁文江始终用科学的方法,对各方论点进行分析、反驳,采用实事求是、反证明法等科学方法驳斥对手,并不是空泛地进行贬斥和攻击,就连支持玄学派观点的文坛宿将梁启超也对他的文字赞赏不已。这与丁文江的个人素养和对科学精神的推崇是密不可分的。

胡适对丁文江有一句特别贴切的评价:他是一位科学化的中国人。求真务实、质疑奉献,这些科学精神的核心要素在丁文江身上体现得特别明显。

丁文江创办了地质调查所,参与了北大地质系创建。他运用大量科学分析、调查取证的办法,将科学精神与民主观念相融合。在参与公共事务过程中,丁文江曾论述:“国家什么都可以统制,惟有科学研究不可以统制,因为科学不知道有‘权威’,不受‘权威’的支配。”这样精辟的论述,对当下科学界迷信官本位、追求头衔等不正之风,仍有当头棒喝、振聋发聩的作用。

1916年地质调查所创办时,偌大中国,竟然没有一张现代化的地图。当时政府部门使用的,还是以康熙年间传教士绘制图画为底版的地图,不但精度不佳,对疆域的划分也多有谬误。

当时,国外地质学家纷纷来华考察,所绘制的地图广泛流传。但丁文江指出:国外专家的地图精度仍然存在瑕疵,更严重的是,这些地图绘制之初仅仅出于科学目的,绘制者不懂中国的文化历史,对疆域的划分十分随意,有损国家与民族的利益:“以西康青海并入西藏,以热河绥远列为蒙古,以历史的陈迹,误为现实的区分,盲从瞽说,庸祗满洲,生心害政,积非成是,其害何可胜言。”

丁文江带领自己的弟子、同事,走遍大江南北,订正国外权威专家的错误,推出了《中国民国新地图》(也称申报地图,国际通称为丁氏地图)。这份地图精度高于国外绘制地图四倍,并首次使用了分层设色法,第一次科学地反映出中国地势为3个台阶的概貌。在地图最前页丁文江特意加入了中国疆域全图,意在激发鼓舞人们的家国民族观念,“倘能使国人对此版图,多加一分认识……览此美丽河山,因而益激发其爱国心,奋袂以图桑榆之复,斯则我中华国族之光……则此图之作,为不虚矣!”一片拳拳的爱国赤子之心,今天读来依然令人心潮澎湃。

1936年,丁文江在湖南考察时因煤气中毒英年早逝,年仅49岁。当时报纸的悼词中,有一句特别贴切:他是一位真实的爱国者。

诚哉斯言!