|

■科林碎语

我原来认为爱因斯坦方法论的“基点”是概念的自由发明(即他说的arbitrary concepts),“纯粹的思想能把握实在”。前些天在一篇文章里看到爱因斯坦的一张明信片,它背后的故事改变了我的想法。

1918年,爱因斯坦刚从广义相对论走出来开始做他的“统一场论”,数学家外尔(Hermann Weyl)已然“成功地从一个共同的源头导出了电磁力与引力”。外尔的路线是纯数学的。他发现黎曼几何残留了欧几里得几何的“超距”元素(ferngeometrisches Element),允许度规在任意两点间比较,这是没有道理的。于是他提出一个真正的无穷小范围的几何,在不同的点,不但矢量的方向改变,长度也要改变。这样,长度和距离的概念就失去意义了。相对论的协变性要求物理法则的形式在坐标变换下不变,其实是方向改变下的不变性。根据外尔的新理论,不仅方向变,长度也要变——他称这种变换为“规范变换”——如果物理法则在规范变换下不变,就需要引进一个新的量,外尔发现那个量的形式正好可以描述电磁场。于是,外尔从新的无穷小几何发现了引力与电磁力的统一,论文题目就叫“引力与电”。

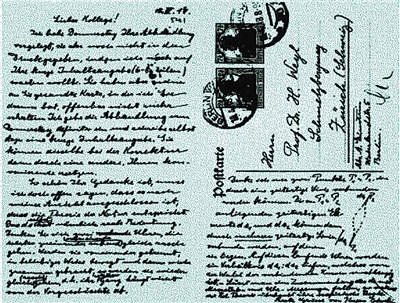

外尔把文章寄给爱因斯坦,爱因斯坦在4月8日回了张明信片,赞叹了推理链条的和谐,但可惜它不符合物理实在。一周后,他又寄了一张明信片(如下图),继续批评外尔理论与自然无关:“假如丢弃间隔与量杆和时间度量的关系,相对论就完全失去经验基础了。”(Lässt man den Zusamenhang des ds mit Masstab-und Uhr-Messungen fallen,so verliert die Rel.Theorie überhaupt ihre empirische Basis.原文见《爱因斯坦全集》第八卷,Doc.507)

4天后,他给外尔写信说,如果“标准量杆”和“标准时钟”的概念是基于原则错误的假定,那样定义距离元就只会造成错觉。假如真那样,化学元素就不会有确定的谱线,相邻谱线的频率差就会到处不同。两人争论了大半年也没达成一致,不过爱因斯坦还是让文章发表在《普鲁士皇家科学院会议报告》(H.Weyl,1918.Gravitation und Elektrizität.Sitzungsber.Akademie der Wissenschaften Berlin,465-480),但文后附载了爱因斯坦的意见和外尔的答辩。外尔答辩说,相对论的时钟是在没有电磁场的静态引力场中度量的,而一般的时钟行为应该由物理学定律来确定。这本来也是爱因斯坦的态度:理论决定我们看到了什么;而且尺度的变化,也不妨认为是他的时空变换的推广,他为什么不能接受呢?就因为“经验事实”么?或许不是的。

看外尔12月10日给爱因斯坦的信,可以看出外尔对数学和经验的态度:尽管经验表明你的直觉可靠,你的反驳还是没能把我“点亮”。相信权威还是坚持自己的观点呢?他很纠结;但还是要构建他的无穷小几何(黎曼几何只是它的特例)。“为了我的数学信念,我别无选择。”这种态度,爱因斯坦也是有过的。想想一年后,当学生问爱因斯坦如果日食观测不符合广义相对论预言时,他回答说他会为上帝感到遗憾!他后来(1930年)也说过,他始终欣赏的是相对论的简单和谐,而不在乎几个“小小的观测预言”。可现在他拿“小小的”经验来怀疑别人的和谐了——因为他对数学不自信。

爱因斯坦最终相信的还是他的物理直觉,所以他不能容忍“空想家和梦幻者都开始以自己的方式走上了你指引的道路”(外尔信中的话),于是,“挥舞着双手大喊,物理学不是那么做的!”多年以后,外尔还想起爱因斯坦的“大喊”(见他给爱因斯坦的传记作者Carl Seelig的信):“我们别争了!没有物理原理的指引,靠那种猜想的方式是不可能做出物理的!”

其实,猜想(“speculative manner”)本来是爱因斯坦创立相对论的思维特征;而外尔理论所依据的物理经验,并不比相对论的少——他也是从物理出发,发现了“方法的不一致”(Inkonsequenz),才提出“无穷小”几何,从而在形式上统一了引力和电磁力。外尔确实是走在爱因斯坦指引的路线上。但当数学与物理直觉冲突时,爱因斯坦宁愿相信直觉,几乎又回到他年轻时的“纯粹的经验论”。

总的说来,“爱外之争”还是“路线”斗争,表面上二人的方向一致,其立场却根本不同。爱因斯坦站在物理经验的立场,外尔站在数学的立场。爱因斯坦只是借数学来表达他的物理图像,而外尔是从改造数学来构造物理。尽管老爱说“纯思维能把握实在”,那是因为他已经凭直觉看清了物理图像。但在面对纯粹的数学时,他的感觉就迟钝了。他曾是闵可夫斯基老师所说的“懒狗”,对数学满不在乎。他对数学的态度有点儿像他说的物理学家的哲学态度,是“典型的机会主义者”(a type of unscrupulous opportunist)。他只是“投机”地拿数学来表达他的物理直觉,而对数学形式的“莫名其妙的”功效并不敏感。他当年不认识闵老师的几何对狭义相对论的意义;他的相对论实现了方向的协变,却不敢想象外尔的尺度的协变;他用了黎曼几何的曲率,却没预见联络的作用。假如他多一分数学的自觉,应该能感觉到“规范不变性”的力量,也就不会用他本不在乎的“小小”经验去否定外尔的路线,而会和他一起去修正规范理论——或许他不想涉及量子论,那也不要紧——甚至可能早30年确立规范形式的统一场论,那样他也不会成为普林斯顿小村庄里的孤独老头儿了。