|

■影像空间

文·李 宁

作为被强行命名却风格迥异的一代,“第六代”导演自诞生之日起便有着驳杂多元的创作面目。但与怀有宏大叙事与文化反思抱负的“第五代”导演相比,他们仍有一些共通之处:对日常生活经验的观照与个体生存境遇的同情。与前辈们乐此不疲地重述历史、建构寓言,将历史视为“任人随意打扮的小姑娘”的勃勃野心相比,以“日常化”、“私语化”为标识的“第六代”导演总是对历史怀有一种作壁上观的姿态。即便在进行历史叙事时,也总流露出一种冷静、疏离的意味。

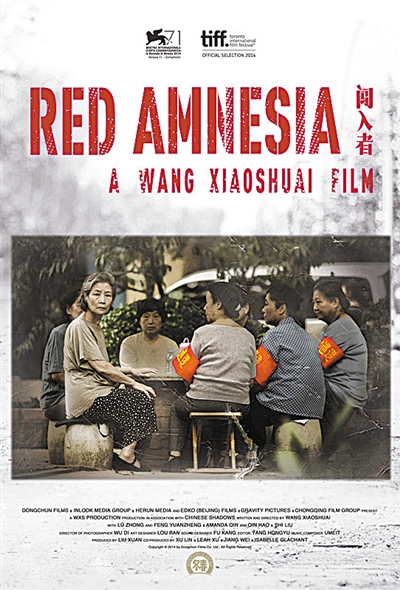

在张艺谋的《归来》之后,王小帅的《闯入者》的出现再一次显示出两代导演之间文化立场与叙事风格的差异。同样面对十年浩劫创伤所造就的“历史失忆”这一议题,《归来》是以热烈的姿态重回与重建历史,《闯入者》则是以冷峻的姿态回望与召唤历史。

毋庸讳言,现代化进程汹涌、后现代文化蜂起的当下中国是一个历史失重的时代,我们被这个历史感破碎的平面化时代所裹挟而无法逃脱。正如弗雷德里克·詹姆逊所指出的那样,后现代给人一种愈趋浅薄微弱的历史感,一方面我们跟公众历史之间的关系越来越少,而另一方面,我们个人对“时间”的体验也因历史感的消褪而有所变化。于是,在一个无力把握现在又不能回归过去的时代,玩弄历史的碎片成为一种潮流。

从这个意义上讲,如果说《归来》迎合了当下愈演愈烈的怀旧风潮,在历史反思的旗帜之下大肆创制抽离历史真实的影像进行怀旧消费的话,那么《闯入者》从当下进入历史的独特叙事方式则显露出真切的历史反思姿态。于是,在一个患有“怀旧病”的时代,《闯入者》就如同一个不合时宜的闯入者,似乎注定无法在大众口味上与《归来》相提并论,当然更无法同《左耳》、《何以笙箫默》等消费青春的影像相抗衡。尽管影片以“悬疑片”的面目,做出了趋近大众审美的努力。

表面上看,《闯入者》涉及了不同的表达主题而显得破碎凌乱:历史带来的遗留症、空巢老人的生存状态、两代人之间的伦理冲突、拖欠工资的社会问题等等。实际上,这些都以主人公“老邓”的家庭为联结,以家庭伦理的书写而展开。而家庭伦理的建构背后,显然是“历史的幽灵”作祟。《闯入者》讲述了不同层次的“闯入”:物理的与精神的。老邓一次次地闯入儿子的家、老赵的孙子闯入老邓的家,这是物理层面的闯入。而就精神层面上而言,则都遥遥指向着“历史”的闯入。

戴红帽子的男孩在影片中无疑是一个极其重要的象征符号。他寓意明显的“红帽子”以及他的讷讷寡言背后,矗立着巨大而沉默的历史身影。他的出现正如影片的英文片名——红色健忘症(Red Amnesia)所点明的那样,整个时代患上了一种历史健忘症。这种健忘不是指对历史事件的遗忘,而是对历史教训的遗忘和反思精神的匮乏。

影片中,老邓以专制跋扈的姿态一次次闯入两个儿子的生活、大儿子以自以为是的立场拖欠工资,这些何尝不是他们没有觉察的历史幽灵?影片中,老邓两次旁听老年人集体唱红歌,第一次听到之后心有余悸地转身离开,第二次则似乎恋恋不舍地向内张望。这两个段落是别有意味的,展现出老邓对于那段历史既有负罪感同时又有一丝向往的复杂心态。而历史在上一代人身上铭刻的痕迹,会自然地延伸到下一代人身上。当大儿子向弟弟口述母亲不堪回首的过往经历时,竟然得出以“要不是母亲我们还会生活在山村”的逻辑来劝说弟弟谅解母亲,对于那段历史却没有表露出一丝反思。从这个意义上讲,老邓最后的救赎与她当年的揭发都是为了自我目的的达成,实际上并无二致。因此《闯入者》讲的不是一个老人的救赎与一个孩子的复仇,而是两次佯装正义的告密:一次假借时代之名满足私欲,一次罔顾法律以求心安。

乌托邦陷落之后,诗人北岛曾在《回答》中这样写道:“冰川纪过去了, 为什么到处都是冰凌?”这一诘问仍然需要时时响起。因为在历史失重的年代,我们更需要发现身边游荡的历史幽灵。而这,恐怕便是《闯入者》的意义所在。