|

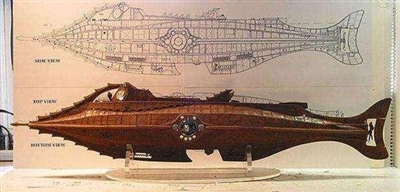

| 凡尔纳所描绘的潜水艇。 |

|

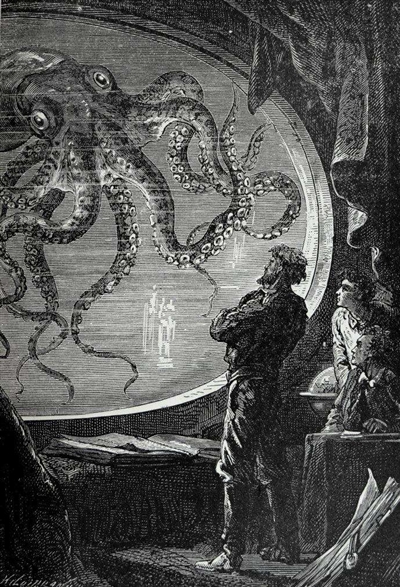

| 《海底两万里》中的插画。 |

《海底两万里》是学生面对的第一部长篇科幻小说。结合七年级下学期教材第六单元的单元目标,可以看出它的教育价值在于借助科学幻想小说,勾起学生的想象力,激发学生探索科学领域的兴趣和学习力。基于此,我们设计了《海底两万里》的整本书阅读课程。

小说是虚构的艺术,作者需要有强大的科学知识做背景支撑,运用丰富的想象与联想构建故事。要想充分理解作者小说中呈现的思想,实现小说的教育价值,可以先从了解作者独特的人生经历、生活背景入手。我们在假期要求学生读完《海底两万里》,在此基础上设计了上课的第一个教学环节:识人助读。要求如下:阅读老师准备的助读材料《海底两万里》的写作背景和作者凡尔纳的简介,完成给凡尔纳写一封告白信的任务,借助告白信谈谈你对凡尔纳的认识。这个教学活动的设计,目的有两个:一是培养学生形成先识人后读文的习惯,明白了解作者是读懂作品的捷径;二是培养学生提取信息、形成表达的能力。上课的时候,不是每一个学生都能够把有用的信息检索出来,但是在交流的过程中,会互相启发,经过老师的点拨之后,学生就能够完善自己的信息,调整自己的表达。

认识了作者,我们就要回归到文本阅读中了,在课上首先要让学生对作品有整体感知,对整部小说进行梳理。七年级上册学习了精读、略读的读书方法,七年级下册要求学生学会速读与浏览的读书方法。可以借助《海底两万里》的阅读,引导学生理解什么时候精读,什么时候略读,以及如何速读、浏览。

精读、略读、速读、浏览是根据阅读目的确定的。设计的下一个教学活动,就是要求学生替阿龙纳斯教授记录一下他在鹦鹉螺号的航海大事记,这个教学活动是在变相地梳理小说情节。因为假期已经布置了学生阅读,所以完成这个任务时,学生就可以采用速读、浏览的方法。这个活动,一是让学生践行本册书要求的阅读方法;二是迅速梳理小说情节,把厚书读薄;三是培养学生高度概括的思维能力。紧接着的教学活动是在梳理内容的基础上,画出小说情节发展的脉络图。这个活动的目的是训练学生结构化思维能力。在阅读之后,学生能够清晰地形成思维框架。这一点吻合了科幻小说逻辑自洽的特点,初中生刚好在建构逻辑思维能力,这个教学活动的设计非常恰切。

画脉络图引出了科幻小说逻辑自洽的特点,科幻小说还具备人文思考、科学元素的特征。为了让学生感知到科幻小说人文思考的特点,设计了几个教学活动:第一是为尼摩船长、阿龙纳斯教授、捕鲸手尼德兰、仆人康塞尔写一段颁奖词,表彰他们身上体现的人性的光辉。这个教学活动的设计意在帮助学生把握人物性格,关注小说人物身上体现的人文思想。

作为一部科幻小说,最突出的是科学性的特点。科学性也是激发学生丰富联想和想象的窗口,它能够激发学生学科学、用科学的自信,是我们这节课的核心着力点。为此我们安排了教学活动,要求:一、阅读助读材料、结合文本,圈画出小说中当时是幻想虚构,现在已成为现实的事物。二、假设生活在现在的你,穿越到了阿龙纳斯教授身上,请为你经历的神奇一天写一篇日记,谈谈你看到这些走在现实前端的事物后的感受。此活动设计意在帮助学生认知科学与幻想之间的联系。通过阅读,学生找到了潜水艇、话筒传声、电力的光(电灯)、潜水衣,以及作者对海底世界的描述。作者是如何以丰沛的知识为基础,具有前瞻性地让幻想走在了科学的前面呢?这是重点引导学生思考的问题。助读材料可以看出凡尔纳所描绘的潜水艇、潜水服、电灯等虽然没有真正的出现,但现实中已经有了基本模型,作者的想象是在现有事物基础上的超越,而不是毫无根据的幻想。

借助这个活动,学生认识到科学与幻想之间,必须是相互关联的。为了强化这种认知,我们又设计了第二个活动,穿越到阿龙纳斯教授身上的你写一篇日记,表达你对幻想走在科学前面的感受。这个教学活动,是在引导学生感知科幻小说的魅力,帮学生插上想象的翅膀,进一步理解想象和现实之间的合理性。

至此,学生对科幻小说的特点有了清楚的认识。

速餐时代,学生往往通过看电影来了解小说内容。为了强调阅读原著的重要,我们设计了本节课的最后一个教学活动:观看电影《海底两万里》章鱼部分的片段,比较影片和原文的不同。在这个环节的教学中,教师要有意识地提醒学生带着问题读书,学生会发现带着问题读书,效率会更高。同时带着问题读书,也可以帮助学生判断哪些内容精读,哪些内容略读。至此,我们完成了整本书的阅读。

(柴米娜系北京市顺义区教育研究和教师研修中心教研员,聂淑云系北京市顺义区第五中学语文教师)