|

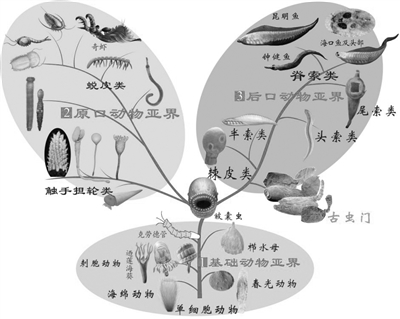

| 图为第一动物树 (图片由受访者提供) |

□ 科普时报记者 侯 静

科普达人

最近,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》,科技部、中央宣传部、中国科协关于印发《“十四五”国家科学技术普及发展规划》的通知,在社会各界产生了巨大的反响。坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,要“为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国奠定坚实基础”,科普工作被提升到了前所未有的地位。

一些奋斗在科研一线的科学家在探索“科研与科普比翼齐飞”方面,作出了有意义的探索,取得了良好的成效。中国科学院院士、著名古生物学家、西北大学教授舒德干就是其中一个典型代表,科普时报记者对他进行了专访。

记者:古生物学是怎样的一门科学?在这一领域,中国学者有哪些贡献?向公众进行古生物学科普有何意义?

舒德干:确切地说,我研究的领域是“进化古生物学”,属于进化生物学的一个实证分支学科,它与传统古生物学在研究内容和方向上存在明显区别。

我做科普起初也是“被逼出来的”。上世纪末期,我在澄江动物群研究中取得了一些成绩,在英国《自然》杂志上连续发表4篇论文,尤其是1999年发现的“天下第一鱼”,被学界公认为人类在脊椎动物大家庭里的“鼻祖”,在国际上引起强烈反响。于是,许多研究单位和大众媒体“逮住我不放”,邀请我用“接地气”的方式进行科普介绍。日本有一个叫“生命之海”的博物馆聘请我任荣誉馆长,要求每年按时去日本作科普报告,13年间每年更换一个主题。为此,我不得不从繁重的科研任务中挤出一些时间做科普,不仅演讲早期生命演化的真实而生动的故事,而且努力深入浅出地介绍我提出的“三幕式寒武纪大爆发假说”。这对于我来说义不容辞,因为它是“进化论十大猜想”中唯一由中国学者提出的科学猜想或假说。此后,我的科普工作便逐步由被动转为主动和自觉。

在这个过程中,我也理解了科研和科普“双翼齐飞”的重要性。这正是我做科普的意义所在:既传播了进化古生物学的诸多重要新发现,更与大众分享了中国学者的科学思想,这是一件既利于社会发展和科学进步,又令大众愉悦的美事。

记者:通过网络做科普,这种新形式有何特点?制作科普视频时,您在话题选择、讲授形式等方面,有哪些特别的设计?

舒德干:通过网络做科普,可以大范围地接触大众,快速地传播科学新认知和新思想。为了能够深入浅出,我尽量在PPT中精心制作各种直观的图片,使深刻的理论浅显易懂。

我的视频报告形式多样,有几分钟的短视频,也有几十分钟的中视频,还有通过大学和研究所平台发布的长视频。观众可以各取所需。

同时,我在中视频和长视频中设置与观众的互动环节,进行平等交流。有一次我给小学生作报告,在后面的互动环节中,我问一位9岁的小朋友“你能够听懂多少?”她回答:“我听懂了80%。”

在话题选择上,我既注重介绍有趣的古老生命跌宕起伏的演化故事,更注意引导青少年关注学术思想创新。只有创新,科学才能进步,民族才有希望。所以,我会介绍达尔文、牛顿、孟德尔等伟大科学家如何实现科学思想创新的生动故事。

在科普事业中,我一直主张做“高级科普”,也就是富有思想创新的科普。

记者:视频课程的很多观众是年轻人,您希望年轻观众在看完您的科普视频后能收获什么?

舒德干:通过科普视频,我对年轻观众有两点期盼。一方面想让他们在听故事的过程中获取一些进化古生物学的有趣知识,更重要的是启发青年人不光是轻松愉悦地“看热闹”,还要学会“看懂科学的门道”,培养他们动脑子的好习惯。最好通过思考,青年人自己能够在实践中创造新知识、创造新思想。

所以,我另一方面的期盼是,年轻观众能够培养出“理性质疑”精神。我国传统文化非常优秀,但也存在一些消极因素,包括“大人说话小孩听”“老师传授知识,学生被动接受”“分数为王”等传统现象,这实际上成为了我国科技创新的无形障碍。所以,在科普过程中我特别鼓励青年听众能够学术平等,勇敢质疑,理性质疑。

记者:您认为在科学普及的过程中,作为院士、专家应该承担怎样的责任?

舒德干:不管是专家还是院士,都应该自觉地为科学研究和科普工作蓬勃开展营造良好氛围,尤其要为各种优秀科普作品的问世鸣锣开道。我曾组织翻译达尔文的经典名著《物种起源》,并应北京大学出版社之邀为其撰写导读;也曾经为一些有分量的科学著作写序,同时更乐意为国内外各种优秀的科普著作撰写推荐序或者推荐语,如英国著名科普作家大卫·爱登堡的《生命的进化》(中文版)、瑞典传奇科学家的科普书籍《尼安德特人》(中文版)、中国科学院南京地质古生物研究所冯伟民的《进化史诗16讲》和地质出版社王章俊的《进化的旅程》等。它们都产生了良好的社会效益。

院士专家们的责任还应该包括,在学术上与年轻人平等对话,推动百家争鸣,自由探索,服从真理;年长者尤其要注意向青年人的创新精神学习。同时,也应该直面科研和科普中的各种诚信问题,敢于坚持原则,不怕得罪人。

我和团队的青年人一直严格要求自己,希望能够坚持科学精神,坚守科研诚信原则,勇于坚持真理,敢于担当,敢于同违反科研诚信的行为说“不”。

比如最近热议的“云南虫是否原始脊椎动物”事件,在国内掀起了轩然大波。尽管该文章发表在美国的《科学》上,但它在科学逻辑、证据和结论上都存在显而易见的问题,并已经在科学界和公众中造成了明显误导。所以,我们必须认真地“理论理论”,搞个明明白白。

云南虫不具备脊椎动物大家庭成员必备的脊索、肌节、脊椎骨、肛后尾和头脑眼等基础器官,它在进化道路上与“第一鱼”昆明鱼目早早地就分道扬镳,成为“两股道上的车”,并步入了死胡同。

我们之所以如此较真,是因为这个问题相当重要,它既是一个科学的真伪问题,同时还涉及一个人人关心的人文哲学命题:究竟谁才是人类真正的远古祖先?谁为祖先们创造了众多基础器官?科学研究和科学传播上都不能稀里糊涂;我们人类不应该随意接受一个强加给自己的“四不像”祖先!

下一版

下一版