|

|

|

|

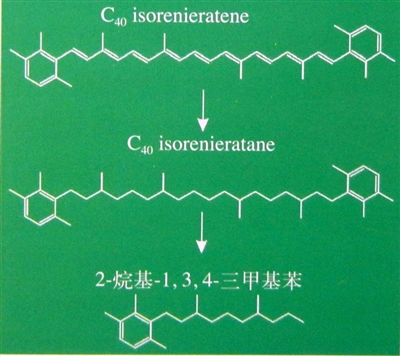

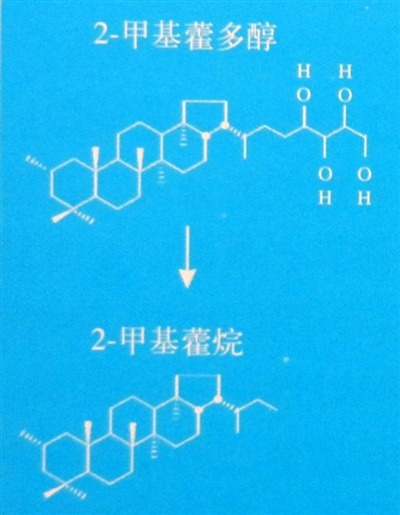

| 图1:二叠纪末大灭绝。 图2:绿硫细菌分子。 图3:2-甲基藿烷。 图4:微生物岩。 |

进化杂谈

地球历史上曾发生多次全球性的生物大灭绝,几乎停摆了生命演化的进程。但生命演化的浪潮却从未消停,而是一波又一波地向前发展。那么,究竟是什么原因导致了生物大灭绝事件,又是什么因素继续推动了生命演化的进程?化石证据为此提供了大量实证。

以前,不为人们所熟知的微生物,现在却越来越受到科学家的关注,特别是今年初暴发的新冠肺炎疫情,更是让人感受到了它的威力。常言道:成也萧何败也萧何。微生物不仅在支撑地球生命系统中起到定海神针般的作用,而且在生物大灭绝中所扮演的角色也浮出了水面,露出了其獠牙狰狞的面目。

微生物是包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,只能在显微镜、电子显微镜下才能发现。微生物是生物灾害中危害最大的一种类型,其累累罪行可以追溯到地球历史久远的年代,它们在历次生物大灭绝中起着推波助澜甚至至关重要的作用。例如,距今2.52亿年前的二叠纪末生物大灭绝,其原因错综复杂,但分子化石证据表明,绿硫细菌和硫化氢的泛滥在此次大灭绝过程中起到了极不寻常的作用。

极为渺小的微生物显然难以保存为化石,要识别地质历史时期微生物家族的“庐山真面目”也是难于上青天。但是,大自然的演化过程,总是带来意想不到的神来之笔。

在化石家族中,有一类称之为化学化石(或分子化石)的引起了科学家的关注,它是生物死亡后残留在沉积物中的有机分子,如氨基酸、糖类、脂肪酸、烃、酚及色素等,只有在特殊的仪器设备帮助下才能检测出来。中国古生物学家根据微生物形成的分子化石,已经揭开了部分具有特殊功能的微生物群体的神秘面纱,能够帮助我们了解在地球历史过程中它们所扮演的角色和作用。

科学家发现,绿硫细菌是一种适合生存于厌氧、硫化氢丰富的海洋透光带中的自养型菌类,能利用硫化氢、单质硫等进行光合作用。绿硫细菌的标志化合物是一些具类异戊二烯侧链的芳香烃(例如,2-烷基-1,3,4-三甲基苯和含有40个碳原子的C40isorenieratene和 lisorenieratane)。科学家利用气相色谱-质谱联用仪,已经分别从浙江长兴煤山和澳大利亚珀斯盆地二叠纪末地层中检测到这类化合物;而且,这两个地方的剖面都反映在2.52亿年前曾存在两个绿硫细菌繁盛的高峰,说明这次事件是全球性的。

令人惊异的是,绿硫细菌喜欢灿烂的阳光,但却根本容不得半点氧气,是一种厌氧微生物。它生活于富含硫化氢(H2S)且水体分层的透光层底部,嗜硫成性,以HS为电子供体,靠细菌色素及少量类胡萝卜素捕获光能进行光合作用营生。因此,对于动物来说,古海洋中绿硫细菌的光顾将预示着一场灾难的到来,水体透光带将处于一种富含H2S的极度缺氧的环境。

科学家还在二叠纪末岩石中发现了另一类由蓝细菌形成的分子化石,其特征性有机物质在一定条件下能够被保存下来。科学家利用一些精密仪器从中检测出一种叫做2-甲基藿烷的有机分子,可以用来确定当时这个地方是否存在蓝细菌及其丰度,就像刑侦人员利用DNA指纹确认犯罪嫌疑人一样。

在二叠纪末的亚洲、欧洲和大洋洲中低纬度地区的整个浅海广泛分布着一种称之为“钙质微生物”的岩石,它的外观较易辨认,大多呈现“花斑状”或“豹皮状”构造,这是一种由蓝细菌等微生物组成的岩石,往往覆盖在动物大量消失的地层之上。原来,动物的大量灭绝,使原来啃食和破坏蓝细菌的威胁大为减少,加上海洋表层水体的富营养化,以及温室效应所引起的强烈蒸发作用带来的盐度变化,都使得蓝细菌获得充分繁殖。

因此,科学家推测,二叠纪末,西伯利亚及世界各地范围广泛的玄武岩火山喷溢,使大气层中二氧化碳浓度急剧升高,导致全球气候剧变,酸雨和温度大幅变化及海洋缺氧等。

当时南北极温度不断升高,直至赤道与两极的温度没有了梯度变化,呈现出均温状态,造成海洋难以形成环流,整个古海洋成了缺氧、毒化的“一潭死水”,大量绿硫细菌聚集在一起,海底淤泥中产生的有毒硫化氢从海底上升到透光层直至散发到大气,弥漫至整个大陆。结果不仅使浮游生物遭殃,食物链断裂,原有的海洋动物由于不适应这样的恶劣环境而灭绝,还有一部分有毒硫化氢溢出海面到达大气层,破坏了臭氧层,使紫外线增强,造成了陆地上动植物的异常和整个生态系统的崩溃。

由绿硫细菌地层、动物灭绝地层和“钙质微生物”(蓝细菌层)组成的岩石地层序列,很好地勾勒出了二叠纪末大灭绝的变化过程,充分反映了地球环境的剧变,有毒气体的蔓延,致使海洋动物的大量灭绝,又造成了蓝细菌的大肆泛滥。分子化石无疑为侦破这一重大地质事件立下了赫赫战功。

(作者系中国科学院南京地质古生物研究所研究员,南京古生物博物馆名誉馆长,中国科普作家协会副理事长)

下一版

下一版