|

《孟子》语:“气者,体之充也。”且又有所谓“书者,抒也,散也。抒胸中气,散胸中郁也。”一语犹如飞鸣镝。尤此一抒字,恰如其分地表达出了草书审美观中概念的内在动态性机理。“气”字概念义在中国古代多数情况下已经全哲学化了,在长期同中国哲学的相互糅合过程中,“气”当然也生发了诸多美学意蕴。既然气之为气,则在于其可使“自然之华因流动生变而成绮丽”,即气是动的,流动着,变化着,气象万千,无迹可寻又无处不在。而中国文人书家对于“气”的研究又进一步强化了中国古典自然审美观,相得益彰。

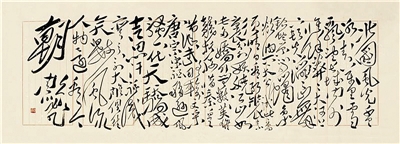

崔瑗《草书势》:“兽跂鸟時,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰。……状似连球,绝而不离;就而察之,一画不可移。”

这是草书形态中所具有的生命力之运动取向感的外相表现。正是这一蕴含了强烈生命力的态势从而塑造了生生不息的韵律之美。而其后一句则意图说明草书的书法形态所形成的一个连绵不绝、气韵灌注的统一性的审美意象。一字如此,一列亦如此。要能上下贯接,左右回,意形相聚,神不外迷。字字之间存有一股气脉,如筋血滋于骨肉,款红致活大千。通过上下字字之斜正盘附白自然脱出一股游动之气,从而让静止物表现出动态美。此即钟伟之“气之动物,物之感人,故据荡性情,形诸舞咏”,气终可使万物活跃灵动,产生美感。

《论衡·谈天》:“地,含气之自然也。”

《论衡·自然》:“天地合气,万物自生,犹夫妇合气,子自生矣。”

既谈“气”概念则必然脱不开东汉王充之元气,自然理念也深深响了后世中国文人关于“气”的哲学义体认对于美学义,则尤其体现在草书书法艺术上。中国书家自觉因循善诱地将王充之元气观运用于草书书写与审美品味之中,至唐进以形成了所谓张怀二人之“狂草”,而前段所论及“线性美”之所谓“线性”,其之于草书绝非平板根直会是九曲回肠的状态,即该“线性”实为“曲线性”。谈线性之美也实则在谈曲线性之美关于“气”的理解,曲线可以形象客观地展现先人原始生活劳动的真实图景,写人字就描画出人劳作之模态,“画成其物,随体请诎”之象形义正于此而犹自然“气”之曲状态最为显落。推至草书之审美观上可以看出,草书的线条形状之所以不同于纂隶楷行根本处便在于其保留了古字之精神核一一曲线性。曹子建之“若惊鸿,蜿若游龙”完述草书曲性之大然。

荀子《劝学》:“木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也。”

“气”生来为曲,于草书中,还以本来真容。草书之所以可审其美,多在审其曲环之美。草书之内有“气”概念支撑,渉造于字字之间,化入大化,使草书不断加快脱离书写功用而升为审美行为的步伐。草书行文自身保留下了古字最为珍贵的曲意,而在草书审美观上也相应发觉了其身后有“气”的曲性美存在,二者终究合抱梁同书之“有气则自有势,大小、长短、正,随笔所至,自然贯注成一片段”,谓曲之真解。其中“大小、长短、欹正”正为草书曲线之姿状所坦,随笔所至,曲性注美。

下一版

下一版