|

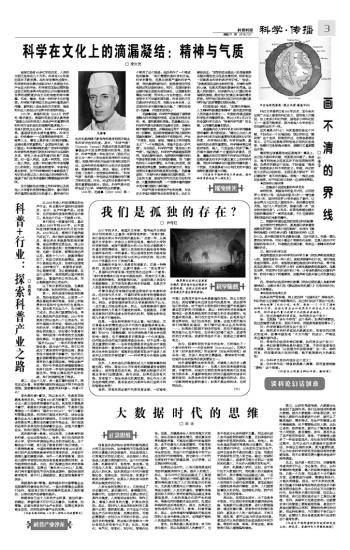

| 尼赫鲁 |

摇曳烛光

地球已经有40多亿年的历史,人类的文明已经存在几十万年。科学在500年前出现并不断发展。在科学发展的过程中,科学家的活动最为活跃并对人类原始文化产生巨大的冲击,科学家在实验过程和验证自己研究结果中形成的认识与看待客观世界的视野逐步在文化的细密的网中滴漏、沉淀、凝结,形成一种科学文化价值观。科学家不断将自己的这种价值观进行传播,影响到人类生活的方方面面,修改和纠正人类在认识世界中的思想和观念。

1951年,美国科促会(AAAS)的罗伦·维沃提出:美国科促会应该认真考虑“提高公众对科学在人类进步中的重要作用和科学方法的益处的理解和鉴赏能力……在我们的民主社会中,科学——科学的成果、基础研究的本质和重要性、科学方法、科学精神——应该得到政府官员、工商界人士,事实上是所有人的更好理解。这绝对是非常重要的。”纵观各种文献,我们提出:科学精神指的是广泛学科领域的科学家和思想家们研究科学知识与实践的关系,研究人类生活和意识的更广泛维度。对一些人来说,这是一种灵性,对另一些人来说,这是一种对意识和宇宙智慧之心的研究。无论是在物理学、宇宙学还是生物学,关于科学精神的文章都探究了知识的本质以及人类创造力的持续作用,强调了我们在寻求理解时需要跨越学科界限。

东方国家在由传教士和科学家以及其他人文学者的思想传输过程中,意识到科学价值观对地域文化的意义。最早进行讨论并长期持续不断思考的是受到西方商业和科学冲击的印度。其中,“科学气质”(Scientific Temper)则是由印度总理尼赫鲁提出并引发世界范围内的思考。总体讲,科学气质是一种生活方式(因此可以定义为一种个人和社会的思考和行为的过程),即使用科学的方法进行思考和采取行动。这种科学的思维和行为的方式包括质疑、观察物理现实、测试、假设、分析和交流(交流不一定按照这种顺序)。“科学气质”指的是一种包括运用逻辑对待万事万物的态度。讨论、论证和分析是科学气质的重要组成部分。因此,科学气质中自然生成了公平、平等和民主的要素。

1946年,尼赫鲁(1889-1964)第一个使用了这个短语。他后来作了一个描述性的解释: “我们需要的是科学的方法,科学的冒险,但是必须是严谨的科学气质,寻找真理和新知识,拒绝接受任何没有测试和试验的结论。同时,在面对新的证据时修正改变先前的结论,以观察到的事实为依据,而非先入为主的理论。科学思想中不可动摇的原则是:科学目的不仅仅是对科学的应用,而是为生命本身,以及面对许多问题的解决方案。”(贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,《印度的发现》。)

尼赫鲁写道:科学的气质超越了通常被理解为科学狭隘的领域,还涉及对终极目的、美、善和真理的思维。尼赫鲁还认为,科学的气质与宗教的方法是对立的,宗教依赖于情感和直觉,并错误地应用于“生活中的一切事物,包括所有能够进行智力探究和观察的事物”。宗教倾向于思想封闭,产生“不宽容、轻信、迷信、情绪主义和非理性主义”“一个依赖自我、思维不自由人的气质”。与此相反,科学的气质“是自由人的气质”。他还指出,科学的气质超越客观局限,促进创新和进步。他预想的传播科学的气质会导致宗教文化领域的萎缩,而“创新性的令人兴奋的冒险,永不停止的发现,探索客观世界全景,探索生活的新方式,使生活更加丰富多彩和使其更加完整。”尼赫鲁谈到:“只有科学才能解决饥饿和贫困、不卫生和文盲、迷信和死气沉沉的习俗和传统、大量资源被浪费、一个资源丰富的国家中充斥着饥饿的人群问题。”

科学气质中思想的产生和发展,与达尔文早些时候所表达的思想有关。达尔文曾经说过:“思想的自由是由人的思维逐渐点燃并得到充分促进发展而来, 而所有这一切都是由科学的进步而引领。”他说: “宗教是被压迫的生物的叹息,无情的世界的心境,也是无灵魂的虚境中的灵魂。这是人民的鸦片。对宗教作为人们虚幻的幸福感的废除, 是对他们对真正幸福的需求所致。呼吁他们放弃对自己状况的虚幻是呼吁他们放弃需要幻想的依赖。”

《印度宪法》规定,“发展科学精神、人文精神和探索改革精神”是印度共和国人民的基本职责之一。印度政府通过国家科学技术传播委员会,将2014年2月28日的全国科学日定为“培育科学气质”的主题,以传播尼赫鲁的观点。

美国康内尔大学科学史与科学传播教授布鲁斯·莱文斯坦说:“增加公众对人类进步中科学方法的重要性和承诺的认识和欣赏......科学绝对必要。科学的结果,基础研究的本质和重要性,科学精神更应被政府官员、商人,乃至全体人民所了解。”历届中国政府都十分重视科学普及,但是,灌输式的仅仅局限于科学知识和技术技能的普及似乎并非真正意义上的科学传播,而对科学精神与价值观的传播则是一个民族,尤其是具有5000年历史的中国应该特别重视的重大问题。

(作者系中国科学院大学教授、国际科学素养促进中心研究员)

下一版

下一版