|

□ 柯昊纯 初维峰

聚焦中国科幻产业

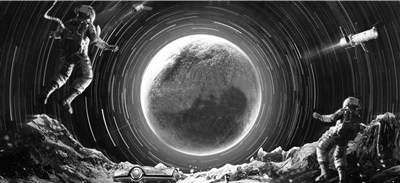

近年来,随着电影《流浪地球》以中国影史票房第三的姿态横空出世,以及荣获雨果奖的中文小说《三体》隐隐有成为我国新世纪最知名的文艺作品之势,科幻的“破圈”似乎不再是一个很科幻的话题,而是摆在我们眼前的现实了。2020年我国科幻产业的产值超过了600亿,涉及了图书、影视、游戏、周边等多种业态,已经形成了一股不可忽视的经济与文化力量。然而,科幻作为一个十分独特的创作题材,不能只从艺术理论的角度去思考,必须还要尊重科学,在艺术风格上实现工业设计和艺术设计的有机融合,才能更加蓬勃地发展。

科幻是一种在工业化时代萌芽,在工业化社会和工业社会中不断发展壮大的题材。它是伴随着科学的发展、科技的发展、科学技术的普及与应用而来的。而将科技普及到千家万户的,正是工业。所以科幻才会随着工业革命而出现,并和同时代的科技产品息息相关。没有网络的普及,赛博朋克不可能成为最知名的科幻风格之一;导航系统走进千家万户后,GPS就沦为钢铁侠面具中最普通的功能了。科幻和其他题材最大的不同就在于和科技、工业的紧密联系,所以科幻的进一步发展也必然要从它们的源头——科学中寻求帮助。科学和艺术是科幻的两只手,只有两手抓,两手都要硬,才能搞好科幻,搞好科幻产业。

在文学批评的殿堂上,科幻自成一派;在普罗大众的休闲中,科幻欣欣向荣。究其原因,在于科幻具有十分鲜明而又广受欢迎的艺术风格。《地球最后的夜晚》听起来也许很科幻,但只要看过它的海报,没有人会觉得它和科幻有任何关联。《龙蛋》只看名字像个标准的奇幻小说,但读完之后人们无不将其归为科幻之类。这些都说明科幻相比其他主题,形式虽然多变,艺术风格却较为独特而专一。而这种独特的艺术风格,恰恰就是科学和艺术交织,文化与科技交融,艺术形式和工业产品交汇的成果。所以只靠艺术理论去设计和研究科幻的艺术风格,肯定是不够的,还要从科学和科技的角度去设计,去探索科幻的艺术风格。

从科学的角度探索艺术的风格,实际上这就是人类几千年来都在进行,工业革命之后尤其注重的一个领域——工业设计。

工业设计和科学技术息息相关,伴随着科技的发展,工业设计也在不断地演变。工业设计从来都是实用性和美观性并存,技术和文化并重的。这一点其实和科幻非常相似,只是科幻属于文艺,关注人类的未来,工业设计属于工学,关注社会的当下。然而,科幻对未来的畅想正是建立于现有的科学技术之上,工业设计对当下的贡献也在于对科学技术的合理运用。

事实上,科幻的设计风格从来都不是艺术设计单独的成果,而是工业设计和艺术设计的结合。只是,工业设计通过艺术设计者所穿的衣服、所住的房子、所用的设计工具,潜移默化地影响了科幻的艺术风格,因此工业设计在科幻发展中的作用才被人们长期地忽略,以至于似乎只要学会画画,再临摹几张科幻风的作品,就可以给游戏公司画科幻原稿了。科幻真正的艺术风格不是这样的,一定是在科幻所设想的社会背景和技术条件下,所产生的工业设计的风格——也就是基于未来科技的工业设计。艺术设计在这里发挥的作用,是体现社会背景的变迁对于人类审美的影响;工业设计则体现先进的科学技术会以何种方式介入人们的生活。由于社会的变化本质上来源于生产力的变化,生产力的变化中科技的发展是极其重要的因素,所以工业设计相比于艺术设计,甚至要更加重要一些,因为它更接近人类社会变化的本质,更体现科幻的主旨和内核。

因此,对于工业设计的了解和认识,其实是一个科幻艺术设计者所必备的素养;只有实现了工业设计和艺术设计的有机融合,科幻产业才能抓好科学和艺术这两个抓手,实现进一步的发展与成熟。

(第一作者系中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所学生,第二作者系北京化工大学副教授)

下一版

下一版