|

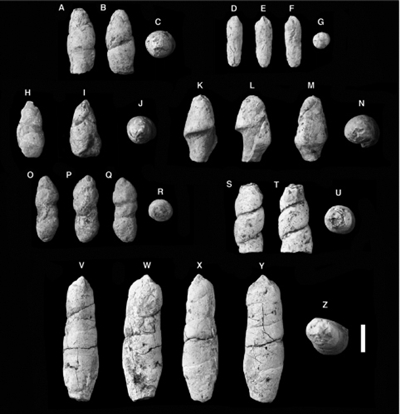

| 粪便化石 (图片由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所提供) |

很多人在博物馆里见过高大的恐龙骨架化石。这些化石让我们可以穿越时空,一瞥上亿年前的历史,而对于科学家来说,还有一种类型的化石,虽难登“大雅之堂”,但同样具有非凡的研究价值,那就是古生物的粪便化石。

近日,国际学术期刊《科学报告》报道了对蒙古国西部早白垩世查干察布组螺旋状粪便化石的研究,这是首次发表的该地粪便化石记录。

由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所完成的这项研究涉及的7件标本,是由中科院古脊椎所研究员汪筱林,于1998年参与蒙古高原国际恐龙项目科考期间于同一地点所采集。这7件粪便化石标本均产自蒙古国西部塔塔尔盆地早白垩世查干察布组,其中,包括6件螺旋状粪便化石和1件涡旋状粪便化石,目前这些标本藏于中科院古脊椎所。

随着近年来人们逐渐认识到粪便化石所包含的信息,在古生物学和古生态环境中的作用和重要性,粪便化石俨然成为揭示古生物信息的重要工具之一。不同造迹者所产生的粪便存在不同的形态特征,因此透过不同粪便化石的比对,可反映出造迹者的相应类群及其肠道构造的演化信息。迄今,已知最古老的螺旋状粪便化石记录在南非上奥陶统索姆页岩中,而最早的涡旋状粪便化石记录在爱尔兰梅奥州路易斯堡志留系地层中。一般来说,涡旋状粪便化石的记录更为罕见,多见于古生代和新生代地层中。

本次报道中,研究人员发现了4个新的粪便化石遗迹类别,包括两个新的遗迹种和两个新的遗迹属。高精度的计算机显微断层扫描(CT)显示,这7件粪便化石标本中均存在骨骼残片和鳞片,其中还存有完整的围眶骨。据此,研究人员推断,产生这些粪便化石的生物消化系统环境可能并非强酸性,并不足以溶解食物中的骨骼。此外,扫描电镜能谱分析中的钙和磷酸盐也表明,这些粪便化石的造迹者具有肉食性类群的特征。

由于这7件粪便化石的大小不一,研究人员推测这些粪便化石的造迹者体形的大小也不相同。另外从这些粪便化石的颜色、干裂程度、孔的数量、空腔数量及盘管深度存在的差异来看,其埋藏条件也各不相同。

研究团队与中科院古脊椎所张弥曼院士和张江永研究员进行讨论,推测4个新的粪便化石遗迹类别中,有3个造迹者可能与鲟形目的成员有关,另1个较小尺寸的化石目前还无法确定具体由哪一类特定鱼类产生,但它有可能来源于肉鳍鱼类,其中未被消化完全的对象可能为叉鳞鱼目的成员。在这个尚未确定“身份”的粪便化石中发现疑似植物花粉、被摄食动物完整的眶下骨、成团的骨骼碎片和菱形的硬鳞片,表示其造迹者有可能是以动物和植物为食的杂食性类群,或者它是捕食了植食性的动物所造成的残留。其表面还存在生物侵蚀的痕迹,更进一步提供出白垩纪早期粪便分解者的相关生态信息。而且,这件遗迹化石也是目前全世界发现的第二件中生代涡旋状粪便化石。这些粪便化石还表明,蒙古国西部塔塔尔盆地在早白垩世曾经生活着大量的鱼类。

下一版

下一版