|

|

|

|

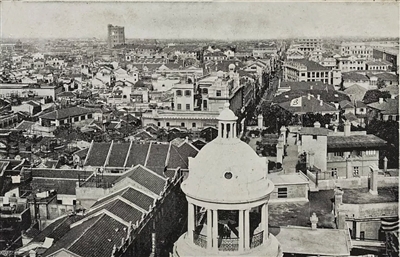

| 图1:热闹的水塔美食街。 图2:清末著名画家吴嘉猷的《古迹云亡》图。 图3:居高临下的汉口水塔。(资料) 图4:今日的汉口水塔。 程萍 摄 |

萍踪悟语

来到汉口,水塔美食街是不可不去的地方。那里的繁华用一个数字就可以表达的非常准确,每平方公里超过10万人——这是2018年底,上海脉策数据科技有限公司对全国多个城市进行了250米×250米空间格网尺度的人口密度比较后,得出的结果,全国排名第四!由此可以想见这里美食的火爆。从水塔开始,沿着前进五路,大约长200米的美食店铺一家挨着一家,油香、肉香、孜然香、芝麻香……各种美食香气不由得让人垂涎三尺。

我走进水塔旁一家装饰得很有情调的水吧,点了一杯鲜榨果汁。一边看着美女老板熟练地制作,一边聊着。她告诉我:“老武汉人都说,有了汉口水塔,才有了大汉口的发展和繁荣。用这话评价汉口水塔一点儿都不过分。”话里透着自豪,似乎为自己能在紧挨水塔的地方有这样一间店铺暗自得意。她递给我榨好的猕猴桃汁,提醒说:“品尝武汉美食,外地游客才去户部巷,我们本地人只来水塔街。你算是找对地方了。”我谢了她,啜着果汁踱到水塔门口,不巧的是,水塔博物馆4点就不售票了。我不甘心,围着水塔前前后后地转。

水塔顶部是钟楼,有一座一吨重的大铜钟。门口的保安友好地和我搭讪,给我介绍水塔的过往。他告诉我,这口大铜钟是消防报警用的,有人站在塔顶瞭望,如有火灾就立刻敲钟,以钟声敲响的次数表示失火地区的方位。明明是水塔,怎么就成了观察火灾的瞭望塔?还在很长一段时期内担负着消防给水任务?

武汉地处湖北,古为荆楚之地,楚国人被认为是火神祝融的后代。不知是否与此有关,历史上,武汉确实火灾多发,有记录的大火就有很多起。明代小说家王同轨在他的笔记体小说《耳谈》中记载:“丁酉(万历二十五年,1597年)十月四日之夜,黄鹤楼重灾。火起城外小家,会飓风大吼,火乘其势,飞越城楼、县治,遂及鹤楼,一时灰烬。鹤楼从云中鼓风焰,所着处千八百家,不属而焚,远迩股栗……”明代的武昌城总共不过几万户人家,一场大火就烧掉上千家民居,悲惨之状令人唏嘘。

汉口开埠以后,武汉人口激增,商贸往来繁盛,无电的夜晚,人们点着洋油灯和洋蜡取亮,稍不小心,就引发火灾。晚清时,朝廷对各大城市火灾有较详尽统计,汉口的火灾损失几乎为全国最高。1910年《东方杂志》称“火灾之损失,全国以汉镇为最大”。1911年10月,辛亥革命期间,清军为把革命军驱出汉口,于10月30日晚在华界纵火,几路大火瞬间汇成一片火海。大火连烧三日,“华界一带死尸有数万具之多”。

创刊于1884年的《点石斋画报》刊登的清末著名工笔画家吴嘉猷的《古迹云亡》图,描绘了光绪十年(1884年9月22日)黄鹤楼毁于大火的情景。当时上海《申报》以《鄂垣大火》为题进行了较为详细的报道:“初四晚,鄂垣北风劲疾,江上雪浪如山。七点半时,汉阳门外街东门坡地方,张姓骨货作坊失火。该坊本系草屋,因学徒执火油灯上小阁取物,失手将灯倾落,施救不及,遂至燎原。……烧至8点多钟,楼向南倒,计沿江一带作木作坊厂、铺面、住宅约共焚去200家左右……”细看《古迹云亡》图,真实地再现了救火场面。众多官吏、军人,或观察火势,或督阵,或扑火;民间消防队员高举着“太平水龙”“求息”等旗幡,手持水龙灭火;市民们举着灯笼,提着水罐赶来救火。只可惜,这幅名画的原作已经遗失。

旧时武汉“火灾已成恒事”,但城里既无救火设备,也无救火机构,全靠民众自救。一直到清代嘉庆年间,由当地士绅募捐组织的公益救济团体善堂发起,成立了救火机构“水龙局”,武汉的消防才开始有了专业组织。到光绪二十八年(1902年),武汉三镇水龙局增至28个。每会有督龙、发筹者、鸣锣告警者、夫役等临时招募人员三四十人。1909年,汉口水塔建成,作为汉口的制高点,水塔自然就成了火情瞭望塔。塔顶设有消防瞭望台,居高临下地监视着120来个主要目标。由当地的民间消防组织清和保安会派出4名望丁,日夜轮流监视全汉口地区的火情。如果出现火灾,塔顶白天挂红旗,夜晚悬红灯,并敲钟示警。响声越多,失火地点离水塔越远。

寻访汉口水塔,深切感到武汉的故事太多了。在这个备受水火煎熬的地方,老百姓对于灾难之痛的感受尤为强烈。今天,当武汉经历了又一次血与火的洗礼再次重生之际,我们被武汉人民的牺牲深深感动,由衷地慨叹:武汉,不愧为一座英雄的城市!

[作者为中央党校(国家行政学院)教授、博士生导师]

下一版

下一版