|

|

科苑视点

近日,论文《中国传统文化对蟋蟀身体与战斗关系的认识》意外刷屏,正在我所从事的专业——科学技术哲学(自然辩证法)——之内,站出来说几句,也是义不容辞。

研究蟋蟀,可能有人要说了,中国的学者都在做些什么啊,把资源都浪费了。

为什么不能研究蟋蟀呢?在很多人看来,研究要有现实意义,就是要在现实中转化成产品、专利,要直接有看得见、摸得着的东西。这怎么可能呢?牛顿三定律提出来的时候,怎么知道它有什么现实意义?科学研究的首要目标是追求真理,而应用科学原理的技术更贴近现实一些。任何研究都要有明显的好处吗?实际上,急功近利正是当代中国科研的一大问题。蟋蟀,从生物学、社会生物学上可以研究,从科技史上当然也可以研究。

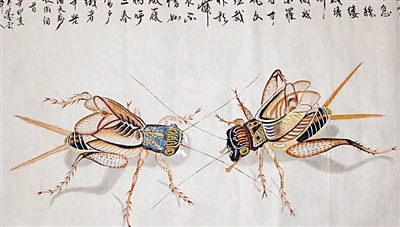

如果有耐心仔细读完《中国传统文化对蟋蟀身体与战斗关系的认识》,你会发现作者是花了时间和精力的。他把中国古代相关材料做了一番比较细致的梳理,就“中国古代对蟋蟀战斗力的认识”这一问题而言,有贡献、有观点。不敢说他多么优秀,但无疑是符合学术发表水准的。

只要追求真理,符合学术标准,就不能说不是科研,就不能说完全没有意义。那么问题来了:什么都可以研究,发表资源有限,杂志就不能发表更有意义、更有价值的东西?这就涉及到办刊宗旨、办刊水平和实际的专业研究状况等复杂的问题了。

《自然辩证法通讯》是科技哲学专业三大专业期刊,另外两本是《自然辩证法研究》《科学技术哲学研究》。《通讯》创刊于1978年(试刊),在改革开放大潮中诞生,在“科学的春天”中为思想解放作出了不小的贡献,在国际上也有影响。不久前,《通讯》创刊40周年座谈会举行,挂靠单位中国科学院大学的领导来了很多,杨振宁、郑必坚等诸多大家和前辈也参加了座谈会。正是在那个会上,杨振宁说,中国科技史研究没有把中国科学家的故事讲好。但无论如何,杨振宁是对《通讯》寄予厚望的。

不是说以前英雄就一辈子英雄。最近《通讯》在改版扩容,有些变化,作者和读者们都很期待。至于发表什么论文,如何发表论文,印象中《通讯》是很正规的,是遵照国际通用的同行评议(peer review)的程序走。这些属于学术共同体内部的事务,一般来说普通民众并不是太了解。学术是专业的事情,不可能交由外行去评判,更不能拿来像社会新闻一般炒作。

学术杂志发表论文题目的挑选,对于杂志的发展非常重要。要想扩大受众面,扩大学术影响,就要挑选更受关注的问题。当然,受人关注的不代表学术价值就大,毕竟学术杂志不是新闻报道,不必追风蹭热,得有自己的坚守。最好的状况是把学术价值与社会关注两个方面结合起来,这就需要看编辑部的水平和专业的整体研究水平了。

“战斗蟋蟀”的科技史研究学术价值多大?仁者见仁。我看意义算不上非常重大,但完全可以发表。《通讯》发表了此文,不能说明它如何如何了,毕竟有哪本杂志篇篇文章都意义重大呢?

或许,不少人对文中“蟋蟀是一种负载中华文化的民族昆虫”最为反感。这是与通行的昆虫学分类方法不同的独到见解。

有没有一种民族昆虫?蟋蟀为什么是民族昆虫?全世界只有中国有蟋蟀吗?中国人都熟悉蛐蛐,所以蟋蟀是民族昆虫?现在斗蛐蛐在中国不流行了,是不是把蟋蟀从民族昆虫中除名?显然这个说法背后有一种情绪,一种食古不化的盲目自大情绪,这种情绪在该文标题中的“中国传统文化”以及文中的“有益启发”“新的科学资源”“历史启示”云云中表现得很清楚。这也许是大家最反感的地方。

从理想状况来说,论文行文应该客观,尽量少带有主观性的情绪。但是,完全剔除情绪不是那么容易,这也算不得什么大的问题。严格说来,没有一个整体的所谓“中国传统文化”,每个地方、每个时代的中国文化都是不一样的。再说,各国都有自己的传统文化,很多也一样源远流长一样辉煌。显然,在地理意义上的中国出现过的文化不可能都是伟大的,缠小脚、抽大烟就不伟大,我看斗蛐蛐也谈不上伟大。

就算斗蛐蛐不伟大,但是中国古代研究蛐蛐的心得很伟大,可以对自然科学提供重要借鉴意义。是这样吗?意义不能说没有,世界上没有完全没有意义的东西,但是能加上“重要”两个字吗?该文引用了生物学家、社会生物学家的成果,显得有点“科学”。别人用对蟋蟀的观察、实验来研究,你用史学方法来研究科学?不用去研究真实的蟋蟀,在故纸堆里翻翻就知道了“战斗蟋蟀”的秘密?所以,这对科学基本没有贡献,研究蟋蟀的科学家也不会看你的文章——不过这次上了热点就不见得了。

该文就是一篇纯粹的史学论文而已,对中国古代斗蛐蛐做了技术方面的归纳,再找了几篇外国人研究蟋蟀的东西来说明自己的研究也是跟国际接轨的。这里面引出了一个问题:中国科技史研究就是古代文化梳理工程?然后,从本底上它其实就是民族自尊心的史学提升工程?欧美的科技史研究非常发达,研究很深刻,尤其着力理解科学、知识的认识论和方法论以及科学子系统与整个社会系统的复杂关系。研究主旨上的差异,是不是中国科技史研究如此薄弱的原因?

(作者系中国人民大学哲学院教授、博士生导师,中国自然辩证法研究会科技与公共政策专业委员会副主任委员、秘书长)

下一版

下一版