|

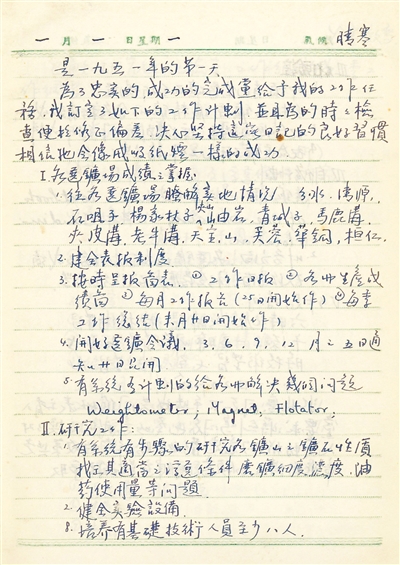

| 李东英日记。 老科学家学术成长资料采集工程供图 |

【科学家手稿】

◎程 豪

“一月一日星期一是一九五一年的第一天。为了忠实的、成功的完成党给予我的工作任务,我订定了如下的工作计划,并且为的时时检查便检修正偏差,决心坚持这写日记的良好习惯……”泛黄的手稿上,一行行简短清晰的字迹记录了手稿主人对于工作一丝不苟的态度。

2014年,这份手稿和一箱箱沉甸甸的纸质笔记、资料一起,在一位老人的注视下,被国家负责收集历史资料的工作人员取走。老人说:“我94岁了,精力不够用了。不久前,中国科协、科技部代表国家收集历史资料。我把20世纪50年代到90年代的笔记、资料都让他们拉走了。他们管理比我好,我没什么舍不得的。”

这些资料的主人就是中国工程院院士、稀有金属冶金及材料专家、中国稀有金属工业创始人之一李东英。资料达上百册之多,很多都是工作日志和工作计划,字里行间流露出李东英对科学工作认真严谨的态度,一撇一捺都折射出他对党交付任务的尽职尽责和勤勤恳恳。

1949年7月,李东英受命担任沈阳选矿剂工厂厂长,并很快完成了矿山恢复生产的任务。那时,正值东北解放初期,各有色金属选矿厂刚刚恢复生产,选矿捕收剂黄药十分缺乏。虽然时间紧、任务重,但仅仅用了两周的时间,李东英就研制出了第一批液体黄药。随后,为了解决黄药的运输与存储问题,他又研制出固体黄药的生产工艺和设备,其基本生产工艺一直沿用至今。由于表现出色,当年10月,未满30岁的李东英便成为新中国有色金属行业第一家选矿药剂厂——沈阳选矿药剂厂的首任厂长。

新中国成立之初,我国的工业基础还十分薄弱,只能生产8种有色金属,李东英为此感到深深的焦虑。有色金属品种的缺乏严重阻碍着国民经济的发展和国防建设的进程。李东英根据国家需要,坚定深耕求学路。不久后,东北工业部安排包括李东英在内的80多人到苏联学习,李东英选择了有色金属选矿专业,回国后为当时的大型矿山选矿生产制定了工艺流程方案。

1956年至1958年,李东英第二次留苏,将专业改为稀有金属研究。“当时国内有色金属最大的问题是品种不全,而且主要是稀有金属,所以我就把重点放在稀有金属的冶炼上。”李东英说。二次留苏回国后,他很快研发出22种稀有金属材料。这也是1957年我国能生产出的有色金属种类的总量。

20世纪60年代前后,面对复杂的国际环境,中国作为人口大国,解决好吃饭问题愈发重要。李东英又将稀土的应用领域从工业拓展到农业,“量最大的是什么,是粮食。所以,我们有目的地探索如何让稀土在粮食生产方面发挥作用。”自此,除了在工厂生产线,燕郊干校的麦田和棉田里也出现了李东英的身影。对比试验表明,将稀土用于农业,不仅可以显著提高农作物产量,还可以提升农作物的抗逆性和安全性。望着田间起伏的麦浪,李东英自豪地说:“把稀土用在农业上是我国的首创。”

20世纪90年代初,我国稀土在种植业上的应用遍及30个省区市,平均年推广面积约5000万亩,年增加经济效益6亿元以上。

在将稀土应用于农业取得初步成功后,李东英不知疲倦,继续为推动我国有色金属研究奔走。在李东英的积极倡导下,北京有色金属研究总院开发出多种半导体材料,为国防尖端技术的发展作出重大贡献。此外,他还亲自参与了中国技术政策材料工业部分和有色金属工业技术政策的制定以及全国科技长远规划有色金属部分的前期研究,组织编纂了大型丛书《有色金属进展》共13卷。2010年,90岁高龄的李东英仍参与领导了中国工程院的有色稀有金属咨询报告项目。

2020年9月22日,李东英在北京逝世,享年100岁。100年的岁月,跨越世纪的征程,李东英一心为国,投身于稀有金属研究,践行了他曾说过的话:“国家的需要、组织的需要,就是我最大的兴趣。”

(作者系中国科协创新战略研究院副研究员)