|

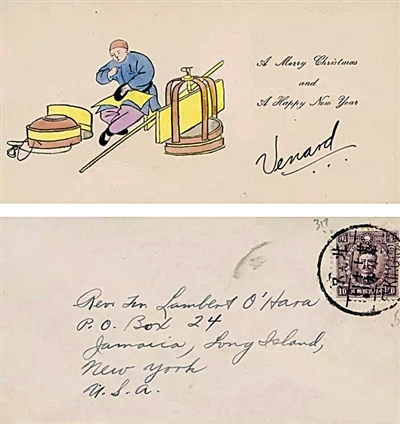

| 民国时期的明信片 |

■桂下漫笔

圣诞节又到了。前几年,为了国人该不该过洋节,争论不息,这两年似乎消停了一点。如果翻一翻故纸堆,就会发现圣诞节自传入中国以来,对于它的不同看法就一直存在。

至晚在大清同治年间,也就是19世纪70年代,中国的媒体上就已经提到圣诞节了。1872年的《申报》上的一则消息说,“二十五日则为西人之一大佳节,盖相传为耶稣诞日也。”而在上海民间,圣诞节又被称为“外国冬至”。对此,《申报》还专门辟过谣,“今日为耶稣诞辰,沪人谓外国冬至,实则外国曷常有冬至哉,俚谚无稽殊堪一噱”。其实,“外国冬至”这个名字虽然不准确,但颇符合文化传播的规律,让这个外来的节日和本土的民俗找到了对接的榫头。

中国本也有自己的“圣诞节”,不过指的是孔子诞辰。在尊孔的那些年月里,政府与民间也都会组织一些庆祝活动。袁世凯还专门为此发布过指示,但或许因为历史上的尊孔者总是令人讨厌。在强劲的西风吹击下,圣诞节的名号渐渐从孔子移交给了耶稣。到了十九二十世纪之交,圣诞节已成为上海这样的口岸城市中的重要节庆活动,而且还加入了不少中国元素。比如,在上个世纪初年上海的一次圣诞节活动中,不但有唱诗这样经典的西洋节目,还有拳术、双簧、鼓书、滑稽剧等文艺表演。而圣约翰大学庆祝圣诞时,也安排了粤曲。可见,圣诞节的洋瓶子装上中式的酒,丝毫没有违和之感。

时尚如水,总是从较高的阶层流向较低的阶层。当时,热衷于过圣诞的,不仅是普通民众,还有知识分子。比如,陈序经就在家中举办圣诞晚宴,邀集亲朋好友相聚,跟着家长赴宴的小朋友们围着圣诞树捉迷藏、吃蛋糕、分圣诞礼物,多年之后回忆起来仍很兴奋。陈序经是近代思想界所谓“全盘西化”派的代表人物,但我想,这或许并非他重视圣诞节最要紧的原因,更重要的应该是他执掌的岭南大学是一所教会学校,过圣诞节是一种规定动作。1950年,政权已经更替,但思想文化的肃清尚未完全展开,宗教节日气氛在校园中依然不减,陈序经仍然约请了朋友们聚餐。不但岭南,其他教会大学也是如此。比如,过圣诞节时,著名的燕大歌咏队必进城到北京饭店公演,招待各国驻华使节、外籍人士。几百人的男女声四部大合唱队,由音乐系主任范天祥教授亲任指挥。“圣诞节夜,范天祥教授还要率领歌咏队在燕园中游唱一周。在小驴儿拉着的车上放置着风琴,范教授坐在车上,按动风琴,车后是歌咏队,圣经队,随走随唱”,虽然我们无缘亲见,但想来这也是校园一景。

虽然知识分子对圣诞节报以青眼,但近代中国的现实处境却不由得人不把慈祥的圣诞老人与坚船利炮联系在一起。正如蒋梦麟所说,如来佛是骑着白象来到中国的,耶稣基督却是骑着炮弹飞过来的。

当时,反对圣诞节的声音与“非基督教运动”联系在一起。共青团照例充当了先锋。1925年12月12日,济南的团组织发出《非基督教大同盟宣言》,指出圣诞节是“帝国主义者的工具宣传帝国主义的威德的日子,也是我们和帝国主义的工具肉搏的日子”,号召在圣诞节前后一周,掀起一场大规模的非基督教运动,“从帝国主义的迷魂阵中,救醒我们整千累万的昏迷不醒的可怜同胞!”1929年12月18日,共青团中央发出通告,号召各地团组织利用圣诞节的时机,布置“非基”工作,散布宣言标语,举行群众集会,与基督教青年会争夺群众。但在当时的一些漫画中,人们也祈望圣诞老人让军阀停止混战,为国家带来和平,于是,画中的圣诞老人穿着打满补丁的衣服,给难童送去了礼物。

但在商家看来,圣诞节则是一次难得的商机。这一点,真可谓几十年如一日。20世纪初年,各种打着圣诞节旗号的广告已层出不穷。一直很会搞营销的“艾罗补脑汁”打出了“圣诞老人不畏严寒,就是因为服用了艾罗补脑汁”这样的雷人广告语。商家的智慧总是无穷的,圣诞老人不但被要求说“新年鸿运通”这样的中式拜年话,连拉雪橇的驯鹿也换作了花猫。也就在共青团大声疾呼抵制圣诞,拯救同胞的那几年,十里洋场的各路商家却在绞尽脑汁利用圣诞挣钱,百乐门、米高美纷纷举办通宵的圣诞舞会,连虹口一带的中低级舞场也热闹异常;爱普庐电影院为庆祝圣诞,日夜开映三次;冠生园则专门创制了“圣诞快乐菜”。

圣诞节当然离不开火鸡。而当时最走俏的舟山火鸡,据说是鸦片战争期间占据定海的英国军队遗留的品种,“体态别致,肌肉丰满”,当地农家争相饲养,俨然成了定海特产,每年行销上海数万只。因为火鸡供不应求,有的饭店竟然挂着鸡头卖鹅肉,做起了冒牌火鸡生意。

回头来看,不管是抵制、欢呼,还是趁机捞一笔,圣诞老人已经在神州大地上走过了一百多年,就像那只被英国军队遗留在中国的火鸡,如果你觉得不好吃,没必要为了时髦勉强自己,但如果你觉得好吃,那就痛快地去吃吧!