|

| 雅克·莫诺 |

|

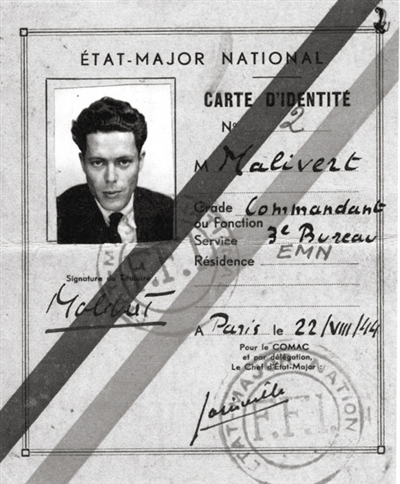

| 雅克·莫诺的法国内部抵抗军身份卡,上面印着他的化名“马里韦尔” |

■科林碎语

文·尹传红

1940年的春天,三位未来的诺贝尔奖获得者和亲密合作者,在巴黎过着各自的平凡生活。此时此刻,他们彼此之间虽然还没有太多交集,但都置身于战争的阴云之下。

刚满30岁的雅克·莫诺,因小儿麻痹症导致左腿残疾而免除了兵役。眼下他一边在巴黎大学(索邦)教课,一边搞动物学方面的课题研究,同时为拿到博士学位做准备。时年19岁的弗朗索瓦·雅各布,正念医学专业二年级,他的志向是成为一名外科医生。而38岁的安德烈·勒沃夫,时任巴斯德研究所微生物生理学部门的负责人,拥有医学博士学位的他在专业领域已略显身手。

这一年5月,德国法西斯的铁蹄迅猛踏来,法国大部分地区随即沦陷。不甘做亡国奴的雅各布痛别故土,逃往英国后加入了活跃于斯的“自由法国”抵抗组织。莫诺和他的老师勒沃夫留在巴黎,目睹侵略者暴行,义愤填膺。他们先后也参加了抗击纳粹的法国抵抗组织。

起初莫诺负责一些地下报纸的发放工作。他的好友、著名作家阿尔贝·加缪(1957年诺贝尔文学奖获得者)匿名在《战斗报》上发表社论和随笔,号召广大读者积极采取抵抗行动。勒沃夫则在抵抗组织的安排下,将被德军打下来的几位盟军飞行员秘密收留在公寓中,等待地下网络把他们送出法国。

一直期盼能够干些“大事”的莫诺随后做的主要工作,是带人收集武器弹药,策划破坏德军的行动和给养,另外也发送传单和搜集情报。做这些事风险不小,为此他不得不经常更换住地和化名,甚至化装出行。有一阵他完全转入了地下,躲进勒沃夫的实验室,把一些情报资料藏在长颈鹿标本中——它的腿骨是空心的。

在对敌斗争中莫诺表现出了非凡的见识和组织才能。他经常思考如何进行程度更高也更为有效的抵抗运动:他曾敦促和指导抵抗组织成员利用一种不易察觉的特殊方式破坏火车(例如用锥子在连接火车风管的管子上打眼),从而堵塞铁路。他还设置了一条秘密情报渠道,给盟军攻击德军提供参考。在盟军准备登陆时,他又负责安排接收空投武器、炸毁铁路和情报侦听等工作。莫诺一度还受命负责招募受过军事训练的新成员,再让他们训练和领导其他战斗人员,由此他获得了一个“元帅”昵称。

尽管莫诺处在抵抗运动的关键性位置上,成为许多事件的中心人物,但他在紧张的对敌工作中依然没有放弃自己钟爱的科学研究。实际上,在巴黎沦陷的1940年末,他就在研究细菌时发现了“二次生长”现象:给细菌两种作为能量来源的糖类,它们会先消耗其中一种,再消耗另一种。于是他推测:细菌在利用另一种自己不喜欢的糖类之前,会先把自己最喜欢的糖类用光。这是为什么呢?对这一问题的思索,成了莫诺20年后取得重大成就的起点。

当第二次世界大战临近结束的时候,一门把生物学、化学和物理学融合在一起,从分子水平上研究生命现象物质基础的学科——分子生物学,渐渐地有了一个雏形。这方面的新进展让莫诺欣喜不已。战后,他又回到了自己所熟悉的巴黎大学动物实验室,全力投入科学研究。

可是,莫诺的工作并不受校方重视。他的老师勒沃夫知悉,就邀他加盟自己在巴斯德研究所的微生物生理学系,任实验室负责人。多年以前,他正是听从勒沃夫的劝告和指导,改用大肠杆菌进行生理学研究,在实验中发现了“二次生长”这种异常现象,挖到了基因调控研究的一座金矿。

1950年,另一位反法西斯勇士雅各布,受兴趣驱使,带着伤残之躯,也投奔勒沃夫而来。思想活跃的雅各布善于钻研,又长于实验。他帮助勒沃夫用细菌接合方法分析研究溶原性噬菌体的遗传性,同时与莫诺合作研究蛋白质合成的遗传调节机制。莫诺把微生物学中酶适应的谜题与更复杂的生物体中细胞的差异问题联系起来,从而意识到,理解了微生物的基因是如何在特定条件下产生特定的酶,就有可能帮助我们理解基因作用的过程与细胞的辨别。

在做了关于细菌乳糖调控代谢的一系列实验之后,莫诺和雅各布大胆提出:应当另有一类不稳定的、寿命很短的RNA(核糖核酸),把遗传物质从DNA传递到核糖体上去,并在那里与核糖体结合,指导核糖体合成蛋白质。他们将这类担负信使作用的RNA称为信使RNA(mRNA)。后来证明,mRNA确实是遗传信息的中间载体、蛋白质合成的真正模板。mRNA的存在确定之后,破译遗传密码等一系列分子生物学的重大发现接踵而至。

1965年,莫诺、雅各布和勒沃夫“因为他们关于酶和病毒合成中的遗传控制方面的发现”,被授予该年度的诺贝尔生理学或医学奖。他们三人在科学研究中的亲密合作关系和在反法西斯斗争中的英勇表现,也在科学界传为佳话。