|

■科林碎玉

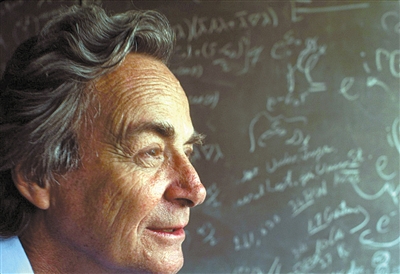

1987年10月,费曼病危,《洛杉矶时报》写好讣告请他过目。费曼说,现在读了以后就没惊喜了。三个月后,他缓过来了,在书房角落的黑板上写了两行自己的格言:

What I cannot create, I do not understand.

Know how to solve every problem that has been solved.

头一句话是数学老师常说的:如果你不能自己推导一个公式,那就还没懂。第二句是对第一句的补充:要知道如何解决每一个已经解决了的问题。做到第二句就很不容易,即使做到了,也未必能做到第一句。我们都通过“跟踪”课本和论文来了解已解或未解的问题,而“跟”是不可靠的。有个费曼的小伙伴Leonard Mlodinow在《费曼的彩虹》一书中回忆说:他听费老说过,不要“跟”人家的论文,正路是跟不上的,你得自己开路,那样你才会“懂”它,才可能信它。费老的同事戴维问他,为什么半自旋粒子服从费米统计?费老说正想给新同学讲呢。几天后他才发现讲不清,承认“我们还没真正把它弄懂”。

在我们寻常的话语中,知呀懂呀信呀,都口头禅了,当听人谦虚地说“略懂皮毛”时,他可能只是道听途说地知道一点儿;当他说“我不大懂”时,那是真的一点儿也不知道。“懂”的意思生活化了,“懂”的浓度也就淡化了。说翻译妄言“信达雅”,说艺术空谈“真善美”,说科学唠叨“求是创新”,都失去了本来的意思,与美女帅哥的爱称泛滥,几乎是一样的时尚。犹如去寺庙朝圣进香的,信什么?知什么?懂什么?不过是费老说的“跟”,也是Gustave Le Bon所说的 “集体无意识”的乌合之众——乌合的本质就是“跟”。如果自己没有思想的经历,滔滔不绝说的一切都不过是跟风而已。

费老为量子电动力学奉献了一种划时代的方法(“费曼图”),却说“没人懂量子力学”。他并不认为他的“费曼图”是真正的科学发现。他对MIT史学家维纳(Charles Weiner,曾做费曼的口述历史)说,那图只是他思考微扰计算的一种“速记法”(shorthand)。他并不靠图像来思考,他靠的是数学。费曼图虽有助于写出计算式,也不过是一种纯粹的形式符号,不表示任何真实的粒子过程,所以没有揭示理论基础,当然就不能算“懂”。

有趣的是,很多量子论大师傅都坦白说不懂量子力学。为什么不懂呢,也许可以同大家“懂”相对论来比较——费老说,一定有很多人懂相对论的。相对论是从原理开始建立起来的理论,有完整的逻辑,而量子力学不是。戴森回忆说,费老就喜欢通过“从头重建物理学”(understanding the workings of nature by rebuilding physics from the bottom up)来认识大自然的运行;他“懂”的过程就是从头起步创造的过程。

现在我们可以“精确”解读费老黑板上的第一句话了:只有当我们能创造什么东西时,才算真的“懂”它了。这令人想起爱因斯坦的名言:世界上最难懂的事情是世界是可以懂的——我们可以“懂”世界,是因为我们已经发现了它的很多运行法则。费老干脆把斯诺的两种文化(人文科学与自然科学)划分为两个人群,其区别仅在于是否有足够的数学经验,是否能用数学“欣赏”(appreciate)自然。于是,费老的引申意思是,物理学的真正的创造就是用数学写出自然法则。

费老信数学,是因为没有其他更好的语言能与自然对话。他曾对维纳说过一句“绕口令”:“我原以为因自己所知太少而不懂的很多困惑我的东西却是因它们既无逻辑又无根据才不懂的。”就是说,如果没有逻辑,也就没有了懂的基础。如果实验科学多一分理论家的这种态度,或许会呈现不同的形势。

最近听大家争论某个基因编辑实验,似乎因为结果不能重复而遭质疑。我奇怪的是,怎么没人问实验的理论:我们有理论吗?实验在逻辑上可能吗?假如没有理论,任何实验都是可以怀疑的,仅以重复性来判断其真伪,与三人成虎的谣言逻辑还有什么区别呢?爱因斯坦说,理论决定我们看见了什么,逻辑的力量远大于实验数据的力量。我们很少质疑物理学实验,如LHC和LIGO,只不过捕捉到了瞬间幽灵般的影子,可疑的地方应该更多,我们却信了;凭什么?凭支撑它们的理论体系。

费老的第一句是态度,也是信仰,而第二句话是践行它的基础,告诫我们要“亲历”前辈走过的路,也就是亲历思想。从前人们推导和演算数学,每一步都靠自己走,如今却被电脑代劳了。结果是,不懂流体力学的人可以模拟任何流体的运动(尽管分不清是牛奶还是石油),不懂概率统计的人也可以画出美妙的统计曲线和概率分布。

可是,这样的图景终归是机器的游戏,不过是没有血肉的躯壳儿。本雅明在《机械复制时代的艺术》中说,最完美的复制品也缺乏特定时间和空间的现场感。我们可以说,在计算机复制的时代,科学也正在缺失“现场感”,“我”没有在问题的场,而只有数据在电脑的场。这会儿我们都应该自问,我哪儿去了?只有找回自我,才能重新回到思想的现场,进入原创的科学艺术境界。