|

|

|

在20 世纪初,两条看似毫不相关的线索彼此独立地浮现,把人们引向了探究学习问题的正确道路。

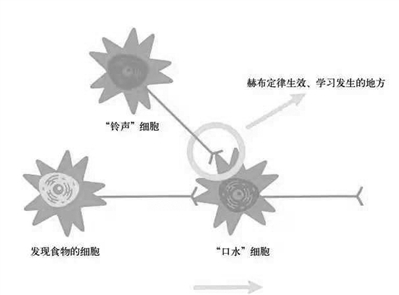

第一条线索来自圣彼得堡,一位留着俄罗斯传统大胡子的中年男人伊万·巴甫洛夫,设计了一整套精巧的实验,并最终证明了动物也存在可靠的学习能力。他发现,如果单纯对着小狗摇铃铛,狗是不会分泌唾液的。但是如果每次端狗粮来的时候都摇铃铛,或者在要喂狗粮前先摇铃作为提醒,那么只需要几次练习,小狗就能学到铃铛声和美味饭菜之间的联系。

第二条线索在西班牙,一位和巴甫洛夫年龄相仿的科学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔,通过观察和绘制成百上千的显微图片意识到,动物和人类的大脑一样,层层叠叠堆砌着数以百亿计的细小神经细胞。

在卡哈尔看来,这些长相怪异的神经细胞正是靠这些突起彼此联系在一起形成了一张异常复杂的三维信号网络。在人脑千亿数量级的神经细胞中,任何一个神经细胞产生的电信号,都可能被上万个与之相连的神经细胞识别;反过来,任何一个神经细胞的活动,也可能受到上万个与之相连的神经细胞的影响。

20世纪80年代前后,人们发现有一个总是站在神经细胞膜上的蛋白质,它有一个非常难记的名字叫N-甲基-D-天冬氨酸受体或者NMDA受体,我们干脆就叫它“裁判”蛋白好了。“裁判”蛋白有一个令人着迷的属性:当它苏醒的时候,能够启动一系列生物化学变化,最终让突触变大变强,让两个神经细胞之间的连接更紧密;而唤醒它却很困难,需要突触前后的两个神经细胞差不多同时开始活动,轮番呼唤,“裁判”蛋白才会开始工作。

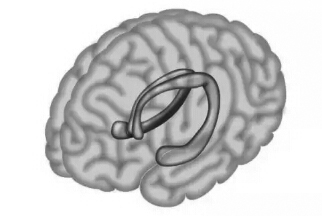

在20世纪90年代,还真的有人这么做了。普林斯顿大学的华人科学家钱卓利用基因工程学技术,让小老鼠的大脑,或者更准确地说,是一个名为“海马体”的大脑区域,无法生产“裁判”蛋白。结果,这样的小老鼠就失去了学习能力。由此我们知道,“裁判”蛋白对于学习确实不可或缺。

麻省理工学院的利根川进提出了一个这样的问题:“有没有可能,在动物大脑中植入虚假的场景?”对大脑直接动手肯定是最方便、最有现场感的办法。

他们的做法分为两步:首先,让小老鼠亲自进入某个场景,比如一个方形、墙壁画着图案的笼子。这个时候如果在小老鼠的海马体进行记录,科学家可以知道小鼠是如何感受和体验这个场景的。比如,在100个神经细胞里可能会有10个开始活动,另外90个保持沉默,这10个活动细胞的空间位置分布本身就编码了这个特定场景的空间信息。每次进入同样的场景,小鼠大脑都会出现非常类似的反应。

总结出规律之后,紧接着开始第二步。利根川进可以沿用聪明老鼠的套路,把蛋白质输送到所有代表方形图案屋的神经细胞里去了,只不过这次输送的不是让老鼠聪明的“裁判”蛋白,而是让细胞感光的微小孔道。这样一来,只需要对着小鼠的大脑打开蓝光灯,小鼠的脑海里就会出现虚假的回忆,哪怕它此刻其实身处圆形的泡泡屋,也会以为自己身处方形图案屋。

除了植入简单的场景,我们能不能植入一段完整的记忆?除了植入记忆,我们能不能擦除一段希望忘记的记忆?除了利用自身的经历,能不能实现记忆的传播——把一个人的记忆读取出来,然后植入另一个人的脑海?到最后,我们能不能直接在计算机里先生成一段完全虚假的记忆,然后植入人脑?

其实说到这里,我们还是要承认,关于学习和记忆,还有太多的东西并不知道。特别是对于人类而言,学习决不仅仅是具体生活经验的记忆和应用。三人行必有我师。我们能够通过观察他人的行为来学习,不需要重新犯一次别人犯过的错误。从文字到方程,从哲学思想到艺术理论,我们可以跳出生活经验,学习理解抽象的模式。对于这些学习过程,我们的理解仍然非常浅陋。

下一版

下一版