|

| 视觉中国供图 |

非遗文化之窗

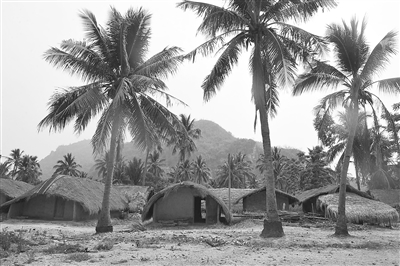

怪石嶙峋的山峦下,井然有序的茅草屋,形同一艘艘倒扣的船,掩映在茂密的椰林中,充满原始、朴素和自然气息……如今,海南省东方市江边乡古村落白查村,仍保留着黎族的传统民居——船型屋。

船型屋流行于海南黎族聚居区,主要分布在白沙、保亭、乐东、东方、昌江、琼中等县市。黎族源于古代百越的一支,是最早生活在海南岛的少数民族之一,并在此繁衍生息延续至今。为纪念渡海而来的祖先,他们建造船型房,并将这种造型像船篷、内部空间似船舱的房称为“布隆亭竿”,意为“竹架棚房”。

“布隆亭竿”,即船型屋,构造为原始的干栏式住宅,分为高架船型屋与低架船型屋(落地式)。建造通常用红、白藤扎架,造型呈拱形,状似船篷,屋顶盖以厚厚的芭草或葵叶,一直延至地面,远看犹如一艘倒扣的船。其圆拱造型利于抵抗台风的侵袭,架空结构有防湿防瘴、防雨的作用,茅草屋面更有较好的防潮、隔热功能。富饶的海南岛给黎族居民提供了丰富的建筑材料,如木材、竹子、藤、茅草等,这些天然环保建材唾手可得,拆建方便。因此,船型屋才得以世代流传下来。

据考古发现,船型屋的历史渊源可追溯到久远的原始社会,而历史记载最早见于宋代文献。宋代范成大的《桂海虞衡志》称,黎族人“居处架木两重,上以自居,下以畜牧”。宋代赵汝适《诸蕃志·海南》言:“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上。”由此可见,黎族干栏式住宅与百越民族干栏式建筑相似,是黎族古老的一种民居住宅建筑形式。白查村现存的船型屋为落地式,但内部居住面积仍离地面30厘米左右,保留了干栏式建筑的痕迹。

船型屋虽然取材简单,但融入了建筑智慧,讲究颇多。船型屋多为东西走向,长15米左右,宽约6米,高3米左右。分上下两层,上层住人,沿竹梯而上,下层用于饲养家畜,底层一般分为三间,中间为厅,两边为居室。也有前后两间的,前为灶厅,后面为居室。落地船型屋长而阔,茅檐低矮,实践证明,这样的建筑有利于防风挡雨。

黎族人建房选址必须满足村后有山,村前有田,村中有树,靠近水源。一般选在7月至9月,这个时间段的木料中虫子较少。除了木材,还需准备竹子、茅草和藤条等,待这些材料都晒干后方可建造。

建造时,屋中间立3根大柱,黎语称“戈额”,象征男人;两边立6根矮柱,黎语称“戈定”,象征女人。这代表一个家庭由男人和女人组成。20世纪70年代之前,船型屋的立柱多选用海南黄花梨木。随着这种木材价格飞涨,便逐渐以普通木柱代替了。

房屋四壁用树枝扎成方格形,再用稻草和泥糊墙。屋顶用竹条捆扎茅草覆盖。屋内为泥地。村民用黏土平铺地面,浇上水踩平,然后晒干或晾干。如此反复多次,地面就平整硬朗了。屋内造型简洁、朴素,没有任何装饰。这种由竹、木、土混合建造的房屋,具有天然的调节作用,冬暖夏凉,堪称“绿色节能建筑”。

船型屋是黎族人民在生产生活实践中,根据自然地理、气候条件、建筑材料及技术水平,因地制宜创造的独特民居,是其智慧的结晶,也是千百年来黎族文化的缩影和见证。2008年6月,黎族船型屋营造技艺入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

享有“黎族最后一个古村落”美誉的白查村,是我国黎族船型屋保存最完整的黎族村庄,也是中华少数民族传统民居的“活化石”,具有很高的历史价值。

下一版

下一版