|

|

|

|

|

|

|

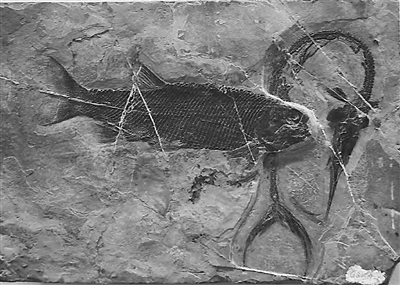

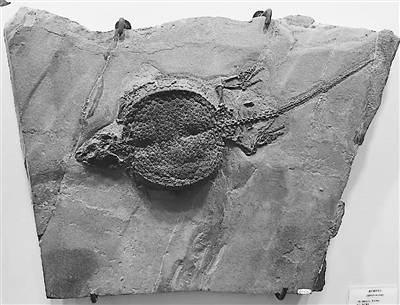

| 图1为梁氏关岭鱼龙化石。 图2为怀孕的大型雌性关岭鱼龙标本。 图3为空棘鱼及其“复原体”。 图4为纠缠在一起的苏氏罗平裂齿鱼和长奇鳍中华龙鱼化石。 图5为关岭创孔海百合。 图6为康氏雕甲龟龙。 图7为许氏禄丰龙化石。 |

|

贵州三叠纪的海洋世界,新近“再现”于国家自然博物馆,其中包括一些珍贵的鱼龙化石。从科普时报记者发回的现场照片里,我看到了前时我在贵州省地质博物馆古生物陈展中,也曾见识过的一些“宝物”。

回想那天早上,刚走进博物馆大厅,迎面就看到一座高约两米的天然石膏石,一种单斜晶系矿物,有点七零八落的感觉。这时,注意到大厅左侧墙壁上一方巨大的“挂毯”,直觉感到它不像一般什物,我在南京古生物博物馆似曾见过。一打听,敢情是这博物馆的镇馆之宝——关岭创孔海百合。工作人员向我提供了一段拟人化的说明——

“我,超大型、密集共生创孔海百合标本。是目前已知自然产出面积最大、保存最精美的海百合生态化石标本。我有12.5米长(约等于5.5个姚明),宽8.2米,面积高达102.5平方米,重约25吨。我由一大、一小两组完整的海百合假浮游生态群落组成。”

想起来了,我在南京古生物博物馆看到的也是一种创孔海百合,它们乍一看像是植物,其实都属动物。

在地球历史长河中,贵州经历了复杂的海陆变迁,不同的环境造就了多样化的生物面貌。贵州的岩层完好地保存了这些地质历史中的匆匆过客,记录了生命演化的精彩篇章。贵州省地质博物馆大厅右侧廊道,两边皆有陈列,展现的是凯里生物群、关岭动物群、兴义动物群、盘县动物群,还有各种矿石和萤石。

展陈中的“另类石头”——生物礁为数也不少。贵州奥陶纪生物礁为海纳礁,海绵动物瓶筐石是主要的造礁生物。主要礁间生物有介形虫、三叶虫、头足动物、腹足动物、腕足动物和棘皮动物等。

在“神秘贵州”标牌下,一条“卧鱼”尤为引人注目,那是一条梁氏关岭鱼龙化石。距之不远,有一个怀孕的梁氏关岭鱼龙的标本,也非常扎眼。这是发现于贵州省关岭布依族苗族自治县的晚三叠世时期的化石,系体长达8米以上的大型雌性关岭鱼龙怀孕的标本。

这个鱼龙妈妈的身体呈左侧视保存,除前后肢远端指(趾)骨部分缺失外,其余骨骼保存完整。最为难得的是,该标本的躯干中后部,在左侧肋骨之下,右侧肋骨之上保存了3条长约1.6米的鱼龙胎儿,胎儿的脊椎完整连续,头骨、肋骨清晰。这一举世罕见的珍稀标本,是研究关岭鱼龙雌雄分异和生殖方式的珍贵材料。

我还细细观赏了标本中的“小龙”。这又是鱼又是龙的,还一会“鱼龙”,一会“龙鱼”——分别叫盘县混鱼龙、羊圈幻龙、长奇鳍中华龙鱼,真是鱼龙混杂,看得有点懵。

再转过去,还可见苏氏罗平裂齿鱼和长奇鳍中华龙鱼,居然纠缠在一起留下了印迹,它们都生活在中三叠世。另一种生活在晚三叠世的康氏雕甲龟龙,瞧着更奇异,就像是龟、龙、鱼三者的杂合体。我盯着它极具雕刻感的硬壳结构,想起一本只是粗粗浏览过的书《复杂生命的诞生》,寻思着:这是一种复杂(还是混杂)生命么?怎么会长成这样?它有没有后代延续下来?

展馆一侧,还有鳍龙、空棘鱼及其“复原体”。空棘鱼有点传奇色彩。这种起源于3.6亿年前的始祖鱼,活跃于三叠纪的淡水及海水中。它一向被认为早已绝灭,但却在1938年现身于印度洋。

南非的渔民们发现,捞上来的这种鱼很怪:除有特殊的锤形尾巴外,还有胸鳍、腹鳍和尾鳍,便向当地的博物馆报告,结果轰动了世界生物学界——活体空棘鱼的发现,为人们研究生物进化,尤其是四脚动物的进化提供了一份极其宝贵的活化石。

博物馆里的展陈中,恐龙化石也很多。著名的许氏禄丰龙,我最早还是在少年时代从1958年发行的一套古生物邮票上,看到它的模样。它属原蜥脚类恐龙,生存于侏罗纪早到中期的中国西南部。

许氏禄丰龙被称为“中国第一龙”:它是中国所发掘的最古老的恐龙之一,也是中国第一具装架的恐龙化石。其化石标本在1938年发现于云南禄丰,而后于1941年在重庆北碚装架展出。

许氏禄丰龙的发掘者是中国古生物学奠基人杨钟健,他把它的种名献给了许耐(他在德国的导师),故称许氏禄丰龙。科学家曾根据许氏禄丰龙强而有力的后肢,推测它既能够直立式行走,又可以用四肢做短程移动。后来发现的化石,证实了这个推论。

在久远地质年代生存过的生物,都是当时地球家园的主人。今天,我们已无法再见到其鲜活的身影。看着这些奇崛丰富的化石,岂止是感慨生命之纷繁复杂和世间之沧桑巨变?

下一版

下一版