|

|

|

目前,中国第13次北极考察队正在一路向北,探索未知。早在2004年的7月28日,我国第一个北极科学考察站——黄河站建成。因此,7月28日是中国北极黄河站建站日。那么,“北”和“极”两个字有什么来历?

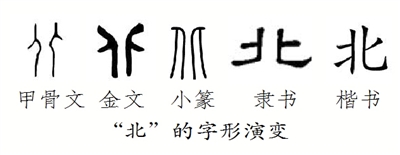

先看看“北”。从甲骨文到金文,“北”的字形都像两个人背对背站立的样子,表示背离,后来又发展出“背叛”的意思。“北”是“背”的早期写法,从小篆、隶书再到楷书,“北”的字形逐渐符号化,与人体的形状差别越来越大。

由于打了败仗逃跑就要转过身子背对敌人,所以“北”又有“打败仗”的意思。《史记·项羽本纪》里的“连战皆北”,意思就是连续多次作战都打了败仗。

由“打败仗”又可以引申指打了败仗逃跑的人。贾谊《过秦论》:“秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。”意为秦有剩余的力量趁他们困乏而制服他们,追击逃跑的败军,败军横尸百万,流淌的血水竟然能使盾牌漂浮起来。

人们常常借用“北”表示方位,与“南”相对。例如《诗经·北门》:“出自北门,忧心殷殷。”意思是:我从北门出城去,心中忧伤很痛苦。这里的“北门”就是指方向在北的城门。“北”的这种用法沿用至今。

“北”和“南”两个方位与阳光有关:背着阳光的方向为“北”,阳光正射的方向为“南”。山的北边和水的南边光照少,所以称作“阴”;山的南边和水的北边阳光照射多,所以称作“阳”。例如,因在水的北边而用“阳”的地名有沈阳、洛阳、荥阳等,因在水的南边而用“阴”的地名有江阴、淮阴、汝阴等;因在山的北边而用“阴”的地名有华阴、蒙阴等,因在山的南边而用“阳”的地名有衡阳、华阳、嵩阳、岳阳等。

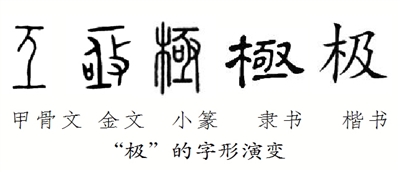

再看看“极”。甲骨文和早期金文中的写法像是站立在地上的人,并在人的头顶部加上一横笔,表达的意义是“最高处”,后期的金文加上了表示叫喊意义的“口”和表示击打意义的“攴”,有了“紧急”的意义,后来又引申出“急躁”的意义,这一字形后来写作“木”字旁加“亟”。现在“亟”主要有两个读音和意义:一是读jí,表示“急切”;二是读qì,表示“屡次”。

由于正梁在房屋的正中最高处,所以“极”又引申指最高的地位。《史记·留侯世家》:“今以三寸之舌,为帝者师,封万户,位列侯,此布衣之极,于良足矣。”“布衣之极”指的是老百姓经过奋斗达到的最高地位。

“极”还可以指山的顶点和建筑物的最高处,如“登峰造极”本来是指登上顶峰,常用来比喻造诣精深。

“极”又可以指地球的南北两端,如“南极”“北极”。目前,我国已经在北极和南极建立多所科学考察站,有利于更充分地开发和利用地球资源,更好地造福人类。

(作者系广西语言学会理事、文学博士、桂林电子科技大学外国语学院汉语国际教育系教师)