|

|

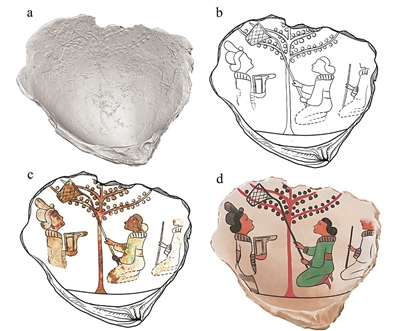

| 左图 (a) CT 处理后的图像。(b) 线描图。(c) 填充色块后的效果。(d) 基于部分想象的最终图像效果。 右图 两件贝壳画的多视图。受访者供图 |

◎本报记者 陆成宽

色彩斑斓的贝壳,一直深受人们喜爱。在古代,它既是财富的象征,彰显着持有者的社会地位,又可作为宗教仪式中的重要道具。

事实上,在贝壳众多用途中,有一种极其特别,那就是作为绘画载体。贝壳画这一独特的艺术形式,其历史至少可以追溯到我国战国时期。

近日,记者就贝壳画的相关问题采访了中国科学院大学人文学院等单位的科研人员。他们利用一系列先进科技手段和方法,首次成功对两千多年前战国时期中山国遗址出土的贝壳画进行重建复原,并就颜料、工艺等问题给出了明确解答。相关研究成果发表于国际文化遗产保护领域顶级期刊《文化遗产杂志》。

推测贝壳源自同一文蛤

作为一种古老艺术品,贝壳画存世较为罕见。美国克利夫兰艺术博物馆收藏有两件贝壳画文物,其年代上限为我国战国晚期、下限可至西汉初期。这两件贝壳画描绘了狩猎的场景。然而,由于这两幅贝壳画缺乏详尽的考古背景资料,关于产地、创作日期及真实性的细节并无记载,导致学术界对其关注相当有限。

2023年,山东临淄徐家村南墓地M32中出土的三组贝壳画惊艳亮相。它们犹如一道曙光,重新激发了人们对贝壳画这种艺术形式的浓厚兴趣。

“山东临淄出土的贝壳画年代早于克利夫兰艺术博物馆珍藏的贝壳画。这三组贝壳画宛如一部鲜活的画卷,展现了那个时代的服饰风尚、仪式礼节、生活面貌、等级制度以及艺术风格。”论文通讯作者、中国科学院大学人文学院教授罗武干告诉记者。

不过,当前的文物发掘报告尚缺乏对这些贝壳画全面深入的科学分析。考古人员对于这些贝壳画所使用的颜料、制作工艺以及图像细节等方面,仍知之甚少。

此次研究的两件战国时期中山国贝壳画,出土自河北省石家庄市灵寿县青廉墓地。由于受埋藏环境影响,贝壳画的图像遭到严重破坏。

科研人员首先对这两件贝壳画进行了形态学分析。“根据形态学特征,我们将这两件贝壳画采用的贝壳确定为帘蛤科文蛤属动物文蛤。这种贝类主要栖息于我国沿海的潮间带和潮下带,自古以来便因具有独特的药用和烹饪价值而备受珍视。”论文第一作者、中国科学院大学人文学院特别研究助理陈典说。

同时,科研人员在中山国其他墓葬中发现不少成对穿孔的贝壳。据此推断,他们研究的这两枚贝壳极有可能源自同一个文蛤。值得一提的是,湖北包山楚墓中出土有胭脂蚌盒,与这些成对贝壳的外观颇为相似。

确定彩绘中的颜料成分

在进行形态分析之后,为了从这两件贝壳画中获得更多信息,科研人员利用了多种科技手段和方法对其开展分析研究。

“通过三维视频显微镜的观察,我们发现这两个贝壳画的制作利用了凸线精细勾勒和定位图像技法。”罗武干说,这种类似浅浮雕的技法,被称为“减地”,其核心在于沿着轮廓线逐步刮削或磨平大片背景表面,以突显线条的立体感,通过持续地摩擦与抛光,贝壳上的线条逐渐凸起并变得圆润。

“在小巧而易碎的贝壳上,完成如此复杂而精湛的工艺,无疑是一项巨大的挑战,难度之大,超乎我们的想象。”罗武干感叹。

同时,通过综合运用X射线荧光与拉曼光谱,科研人员对贝壳画进行了深入的检测与分析,最终确定了彩绘中使用的各种颜料成分。

“红色颜料,其鲜艳而饱满的色彩来源于朱砂;绿色颜料,其清新而自然的色调是孔雀石赋予的;至于黑色颜料,其深沉而神秘的色彩则得益于炭黑的运用。”陈典介绍,这些颜料的选择不仅体现了古代工匠对色彩的精准把握,更彰显了他们在材料运用上的高超技艺。

为防止遗漏其他颜料,科研人员还利用多光谱成像技术研究了贝壳画的色彩细节。“通过最小噪声分离变换、使用像元纯度指数算法,我们在不同颜色范围内成功识别出了6条特征曲线。”陈典说。

值得一提的是,在研究过程中,科研人员推测这些颜料中可能含有某种黏合剂,用以确保颜料能够紧密黏附于贝壳上。然而,由于贝壳的材质特殊,取样工作存在着潜在损坏风险。此外,贝壳的弧度也极大地限制了便携式仪器(如红外光谱仪)在原位分析中的使用。

“由于样品及技术的限制,我们在研究中未能获得关于颜料黏合剂方面的更多信息。我们期待在未来研究中,能够克服这些难题,进一步揭示贝壳画彩绘的奥秘。”罗武干说。

针对贝壳上的泥土沉积对图像重建构成的障碍,科研人员利用工业计算机断层扫描(CT)这一非侵入式手段,细致探究了样品的内部结构,收集到不同物质的空间分布数据,结合可辨的轮廓线条,最终成功重建这两幅来自两千多年前的珍贵贝壳画。

制作遵循标准化程序

为了深入探究贝壳画的文化内涵,研究人员还将中山国遗址出土的贝壳画与山东临淄出土的三组贝壳画进行了对比研究。

他们发现,山东临淄三组贝壳画被精心置于棺外漆盒北侧,显然承载着特殊的象征意义。中山国贝壳画则仅被放置在墓主的双足之间,这种简约的摆放形式或许反映了不同的丧葬理念及所蕴含的文化信仰。

“结合克利夫兰博物馆珍藏的两件贝壳画,我们归纳出了迄今发现的贝壳画的一些显著相似之处。首先,所有贝壳画均展现出工艺上的一致性,都采用了被称为‘减地’的浅浮雕技法;其次,用于绘画的贝壳种类相同,且大小相近,这足以说明贝壳材料经过精心挑选;再次,贝壳画的制作可能遵循着一个标准化的程序,从而确保作品的统一性和规范性。”罗武干说。

此外,在题材上,贝壳画主要聚焦于人们参与各种活动的场景,充分展现了当时社会风貌和文化内涵。在颜料使用上,贝壳画上的人物面部和皮肤处都采用红色颜料,其色彩选择在某种程度上反映了当时社会的审美观念和文化传统。

论文共同第一作者、赤峰学院副教授张文静说,总体而言,山东临淄出土的贝壳画与中山国遗址出土的贝壳画同属一个时代,两者之间的相似之处颇为显著。相较之下,美国克利夫兰博物馆所藏贝壳画则呈现出更为细腻与饱满的笔触,流露出一种更为成熟的艺术风格,或许暗示其完成于一个稍晚的时期。这种别具一格的艺术形式在战国时期的中国北方似乎极为盛行,影响深远,一直延续至汉代。

同时,科研人员还探讨了贝壳画中人物头饰、衣着与中山国其他出土文物之间的潜在联系,进一步揭示了这些文物背后所蕴含的历史与文化信息。