|

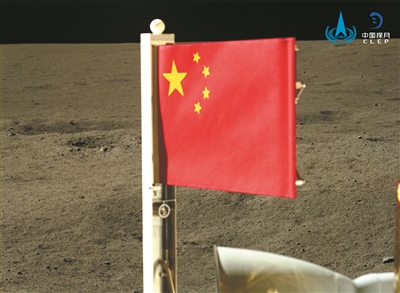

| 六月四日,五星红旗在落在月背的嫦娥六号探测器上展开。 新华社发(国家航天局供图) |

|

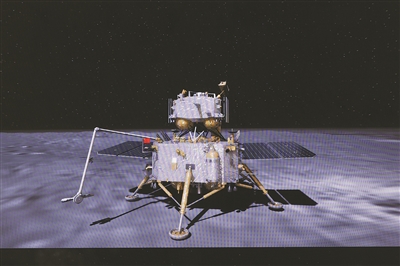

| 六月四日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的等待点火起飞的嫦娥六号着陆器和上升器(动画模拟画面)。新华社记者 金立旺摄 |

|

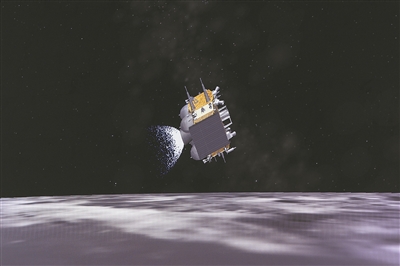

| 六月四日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞的动画模拟画面。新华社记者 金立旺摄 |

|

| 嫦娥六号着陆器全景相机拍摄的全景镶嵌图。 新华社发(国家航天局供图) |

◎蔡金曼 本报记者 付毅飞

据国家航天局消息,6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。

自6月2日成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区以来,嫦娥六号着陆器与上升器组合体出色完成了采样封装、展示国旗、拍照成像、科学探测等各项任务,尽显真功夫。

钻得动、封得住

智能采样是嫦娥六号任务的核心环节之一。受限于月球背面中继通信时长,嫦娥六号采用快速智能采样技术,在20个小时内,完成采样并按预定形式将样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。探测器经受住了月背温差考验,克服了测控、光照、电源等难题,通过钻具钻取和机械臂表取两种方式,分别采集了月球样品,实现了多点、多样化自动采样。

记者从中国航天科技集团五院了解到,采样和封装过程中,科研人员在地面实验室,根据鹊桥二号中继星传回的探测器数据,对采样区的地理模型进行仿真并模拟采样,为采样决策和各环节操作提供支持。

针对更加复杂的月背环境,研制团队在继承嫦娥五号采样封装技术方案的基础上,开展了大量分析、设计,以及试验验证工作,确保月背采样“采得着、钻得动、封得住、回得来”。

“钻得动”是必须具备的能力。研制团队通过对比多种设计方案,“百里挑一”确定了钻头、取芯机构以及相应构型。钻头设计为多个切削面,具备高硬度岩石钻进能力,而且针对不同颗粒度月壤具备切削、拨、挤、排能力,从而在实现高效取芯的同时,具有良好的层序保持特性。

为保证取得的样品在提芯过程中不发生掉落,封口器采用了扭转密闭式结构,并设计使用了大应变材料,使其不仅封口简单,还具有低力载、高可靠特点,长时间处于大变形承载状态下也不会发生应力松弛现象。针对采集的月壤样品具有可变形特征,研制团队还设计了特殊的提芯拉绳,确保取芯软袋具有确定的几何形状,方便样品传送和转移。

五星红旗在月背展开

表取作业完成后,嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。这面国旗采用新型复合材料和特殊工艺制作而成。

月面温差大、辐射强,普通材质的国旗难以满足任务要求。研制团队联合武汉纺织大学等单位开展了玄武岩纤维旗面的研制攻关,陆续攻克了纤维成型、织物织造、印花染色以及旗面与展开机构适配等技术难题,使国旗能够适应月球表面的恶劣环境。

记者从中国航天科工集团了解到,研制团队在嫦娥五号国旗展示系统基础上进行了适应性改进,综合考虑月面光线与旗面角度的变化,联合有关单位开展了多轮方案评估和模拟月面成像试验,保障国旗的最佳成像效果。

自主控制的月面起飞

月面起飞是实施月面采样返回任务的一项关键动作。嫦娥六号从月球背面起飞,无法直接得到地面测控支持,需要在鹊桥二号中继星辅助下,借助自身携带的特殊敏感器实现自主定位、定姿,与嫦娥五号相比,工程实施难度更大,需要强大的智能自主控制能力。

月面起飞的整个过程,都由五院502所研制的GNC(制导导航与控制)系统控制。进入起飞准备程序后,嫦娥六号开始进行自主的位置确定、自主的姿态确定和自主的起飞参数计算等。到了起飞时间,GNC系统控制上升器主发动机自行点火起飞。经历垂直上升、姿态调整和轨道入射三个阶段,经过约6分钟、250公里飞行后,上升器准确进入了预定环月轨道。

后续,上升器将与在环月轨道上等待的轨道器和返回器组合体进行月球轨道的交会对接,并将月球样品转移到返回器中。轨道器和返回器组合体将环月飞行,等待合适的返回时机进行月地转移。在地球附近,返回器将携带月球样品再入大气层,计划降落在内蒙古四子王旗着陆场。

下一版

下一版