|

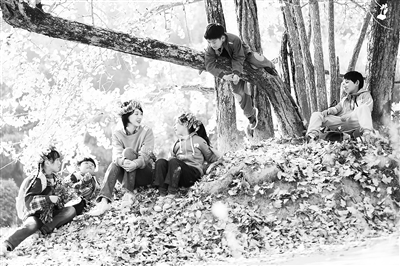

| 电影《老师,别哭》剧照。 受访者供图 |

◎实习记者 骆香茹

近日,讲述支教老师与乡村儿童故事的电影《老师,别哭》上映。故事发生在广东韶关的一个小山村,大学生贾思婷作为支教老师,与5个小学生“斗智斗勇”,互相治愈。整部电影沐浴在秋日的金黄色调中,曲折的山路、满地的银杏叶、农舍的炊烟、耕作的农民、活泼的乡村学生、鲜艳的红领巾等元素共同构成了这首“田园诗”。

那么,这部电影是如何创作的?电影反映了乡村教育的哪些问题?电影导演梁明在接受采访时,解答了相关问题。

记者:您拍摄这部电影的初衷是什么?

梁明:作为电影人,同时也作为大学教师,我对教育题材的电影情有独钟,特别是乡村教育。我拍过好几部教育题材的电影,2014年我拍的《旗》就是关于乡村教育的影片。而《老师,别哭》更是一部地道的乡村教师题材作品。电影里有我们对老师这个群体的浓郁感情,更饱含对乡村孩子的关心。

现在,中国电影不缺商业大片,也有很多高票房的电影。对于各类题材,我们都在积极探索创新,我希望乡村题材和教育题材的电影能够多些、再多些。

电影追求真善美的力量。用荧幕上真实的光影和作品的价值观去感动观众、影响观众,这是我做电影的初心。

《老师,别哭》充满了温暖人心的力量。希望大家一起支持乡村教师,关心乡村振兴事业。

记者:电影中的岭南风光让人印象深刻,在创作中,如何让电影更具岭南味道?

梁明:拍摄地选在广东一个偏僻的小村庄,那里自然环境优美、民风淳朴,有古老的大榕树、银杏树和广袤的田野,还有一些古老的农舍,整个村庄远离了大城市的钢筋水泥。

影片中的一个重要拍摄场所是学校。我希望我们拍摄的学校不是现在这种水泥瓷砖建的楼房,而要有点历史感。我们用了半个月,跑遍了方圆几百公里,都没有找到理想的校舍。就在几乎绝望的时候,我突然发现了一个不起眼的古建筑,院子里竟然藏着一个有着200多年历史的私塾。它古朴的建筑造型和斑驳的痕迹,很有历史感和象征意义,就这样,用于拍摄的学校找到了。

记者:许多关于支教老师的电影往往着眼于老师无私的奉献,您的这部电影将目光转向支教保研,这是为“一年后注定的分别”做铺垫,还是为了突出老师与孩子的双向治愈?

梁明:我国一直致力于扶贫事业,尤其是教育扶贫。而偏远落后地方缺少师资,为了吸引人才,政府推出了一个政策——符合条件的大学生去贫困地区支教一年,就可以免试保送研究生。故事中的贾老师,最初来到这个小山村的真正动机并不是要当一个好老师,她是希望通过支教获得读研究生的资格。显然,以前也有别的老师抱着同样的目的来过这个学校。孩子是聪明和敏感的,所以最初他们非常抵触贾老师,他们不欢迎这样的老师,于是疯狂跟她作对。最终,贾老师在快要绝望的时候得到了一个重要的建议:要走进孩子的内心。她这才幡然醒悟,找到了打开和孩子沟通之门的钥匙。

贾老师去支教的目的并不明确,但她和乡村孩子接触久了,产生感情之后,慢慢地形成了新的世界观。通过这次支教活动,她从一个为了保研而支教的大学生转变为自觉自愿地和乡村孩子成为朋友的好老师,认识到作为一名教师的责任和重要性。她用独有的方式启蒙孩子,教他们做人做事。在乡村孩子成长的过程中,她的精神境界也得到了升华。

记者:电影呈现了乡村教育的难点、痛点,您怎样理解乡村教育的现状和出路?

梁明:在边远山区,有很多和这部电影类似的情况,比如一个老师教四五个甚至一两个学生,这是一个现实问题。在拍摄中,我们也发现现在农村空心化问题仍然存在,青壮年都到城里打工去了,留下老人和儿童。很多大村庄里的孩子可以去镇里上学,但有些小村庄离城镇比较远,年纪较小的孩子只能在村里上学。

想要解决这个问题,一方面需要更多年轻人像电影里的贾老师一样去支教。另一方面,希望一些来自农村的年轻人在学成后建设家乡、反哺家乡。这也是我们的电影传达的理念。我认为,未来,随着投身乡村教育事业的人将会越来越多,乡村教育面临的问题一定会得到解决。

下一版

下一版